公開日 /-create_datetime-/

貸借対照表とは、会社の財産をすべて書き出した表のことです。決算を担当する経理部門以外でも、貸借対照表の簡単な読み方くらいはわかっていた方がよいでしょう。今回は、貸借対照表とは何なのか、および貸借対照表の読み方について解説します。

貸借対照表とはわかりやすくいうと何?

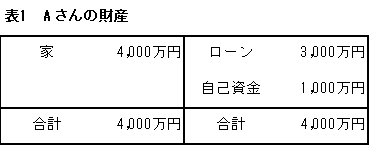

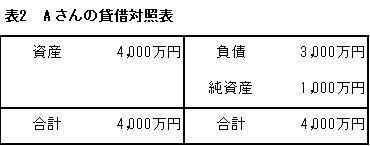

貸借対照表とは会社の財産をすべて書き出した表のことです。貸借対照表をわかりやすく解説するために、ここで会社ではなく、ある個人「Aさん」の財産について考えてみましょう。Aさんは4,000万円の家を所有しており、この家は、自己資金1,000万円とローン3,000万円で購入しました。Aさんの財産を表で書き表せば次のようになるでしょう。

この表を、貸借対照表で使われる用語を使って表現すると、次のようになります。

Aさんが所有する家は、貸借対照表では「資産」、ローンは「負債」、そして自己資金は「純資産」に相当します。貸借対照表とはこのように、

- 会社が持っている財産

- 財産の元になったお金の調達方法

について書き出したものです。

貸借対照表の構造と勘定科目

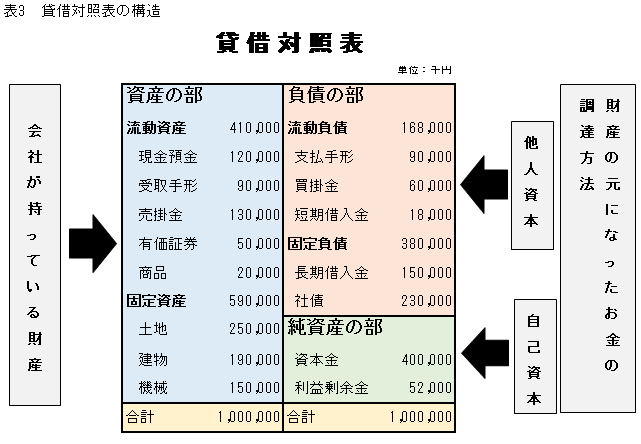

貸借対照表は、次のような構造をしています。

貸借対照表はこのように、左右に分かれた構造をしています。左半分は会社が持っている財産、右半分はその財産の元になったお金の調達方法を表します。お金の調達方法のうち負債は、他人から集めたものなので「他人資本」と、純資産は自分のお金なので「自己資本」と呼ばれることもあります。貸借対照表では、左側の会社の財産と右側のお金の調達方法は、合計金額が一致しなくてはなりません。

貸借対照表の各部分の意味と勘定科目についてやや詳しく見ていきましょう。

- 資産の意味と勘定科目

- 資産とは、会社が持っている財産です。1年以内に現金化できる「流動資産」と、長期にわたって保有する「固定資産」に分けられます。貸借対照表の資産の部には、現金化しやすいものから順番に並べることが原則です。したがって、流動資産が上に、固定資産が下に記載されます。

- 流動資産の勘定科目

- 流動資産の勘定科目には、現金や預金、受取手形、売掛金、有価証券、商品、仮払金などがあります。

- 固定資産の勘定科目

- 固定資産の勘定科目には、土地や建物、機械、車両、のれん(営業権)、長期間保有する有価証券などがあります。

- 負債の意味と勘定科目

- 負債とは、他人から調達したために返済しなければいけないお金のことです。資産と同様に、1年以内に返済しなければいけない「流動負債」と、1年を超えて返済していく「固定負債」とに分けられます。賃借対照表には、返済・支払期日が早いものから順に並べることが原則です。したがって、負債の欄にはまず流動負債が、その下に固定負債が記載されます。

- 流動負債の勘定科目

- 流動負債の勘定科目は、支払手形、買掛金、短期借入金、未払金、預り金などがあります。

- 固定負債の勘定科目

- 固定負債の勘定科目は、長期借入金、社債、退職給与引当金などがあります。

- 純資産の意味と勘定科目

- 純資産とは、会社が自分で調達したために返す必要がないお金のことです。会社の正味の財産ですので自己資本とも呼ばれ、純資産がマイナスなのは債務超過の状態を意味し倒産のリスクが高いと判断されます。純資産には大きく分けて「株主資本」と「株主資本以外」があります。

- 株主資本の勘定科目

- 株主資本の勘定科目には、資本金や資本剰余金、利益剰余金、自己株式などがあります。

- 株主資本以外の勘定科目

- 株主資本以外の純資産の勘定科目には、その他有価証券評価差額金、新株予約権、少数株主持分などがあります。

貸借対照表の簡単な読み方は?

貸借対照表は会社の財産をすべて書き出したものです。したがって、会社がどのような経営状態にあるのかを貸借対照表から読み取ることができます。貸借対照表の読み方について、簡単なものをいくつか見ていきましょう。

自己資本比率

自己資本比率とは、会社の安全性を示す指標の1つです。会社の全財産のうち、返済の必要がない自己資本(純資産)の割合がどのくらいかを意味し、具体的には次の式で計算します。

自己資本比率(%)= 純資産 ÷ 総資産 × 100

自己資本比率が低いのは、返済しなければならない他人のお金で会社を経営していることになりますので、その分経営が不安定であることを意味します。一般に、自己資本比率が40%以上ならその会社は倒産しにくく、50%以上なら超優良企業とされます。上の架空の貸借対照表では、自己資本比率は、

(400,000千円(資本金)+ 52,000千円(利益剰余金))

÷ 10,000,000千円(総資産)×100 = 45.2%

となりますので、この会社は安定していることになります。

流動比率

流動比率は、資金繰りの安定性を示す指標です。短期的に支払いをしなくてはならない流動負債に対し、短期的に現金化できる流動資産がどのくらいあるのかで判断されます。具体的な計算は、次のように行います。

流動比率(%) = 流動資産 ÷ 流動負債 ×100

流動比率が100%を下回る場合には、短期的に返済しなくてはならない負債が、短期的に現金化できる資産より多いことを意味しますので、資金繰りに行き詰まる可能性があるといえます。一般に、流動比率は130~150%以上が目安とされます。上の架空の貸借対照表で流動比率を計算すると、

410,000千円(流動資産)÷168,000千円(流動負債) × 100 = 244%

となりますので、この会社は資金繰りには全く問題がないといえます。

当座比率

流動比率の計算において、流動資産のなかに「商品」が含まれます。しかし、もし商品が売れなければ資金調達はできませんので、資金繰りの安定性を判断するためにはもう少し厳密な指標を用いる必要があるでしょう。それが「当座比率」で、流動資産のうち特に現金化しやすい現金や預金、売掛金、受取手形、短期保有の有価証券などの額の、流動負債に対する割合を意味します。当座比率は100%を超えることが望ましいとされています。

上の架空の貸借対照表で当座比率は、

(120,000千円(現金預金)+90,000千円(受取手形)+130,000千円(売掛金)

+50,000千円(有価証券))÷ 168,000千円(流動負債)×100 = 232%

となります。したがって、当座比率に関してもこの会社は全く問題がないといえるでしょう。

貸借対照表と損益計算書は当期純利益でつながっている

決算書には、貸借対照表のほかに「損益計算書」があります。この損益計算書と貸借対照表とはどのように関係しているのでしょうか?

貸借対照表がある時点での会社の財産をすべて書き出したものであるのに対し、損益計算書は、一定の期間のなかで会社が上げた売上、使った経費、およびそこから生み出された利益について計算したものです。

損益計算書で売上から経費をすべて引いた残りが「当期純利益」となります。当期純利益の分だけ、会社は純資産(自己資本)が増えたといえるわけですから、これは貸借対照表に「利益剰余金」として計上されます。したがって、損益計算書と貸借対照表は、この「当期純利益」と「利益剰余金」のところでつながっているといえます。

まとめ

貸借対照表は、会社の財産をすべて書き出したものです。所有している財産が左側に、財産の元になったお金の調達方法が左側に書き出され、会社の経営の安定性を読み取ることができます。貸借対照表と損益計算書は、利益剰余金と当期純利益でつながっており、2つをあわせれば会社の財務状況が全体として把握できます。貸借対照表を読むことで、会社の経営状況をより深く理解することができるでしょう。

おすすめコンテンツ

関連ニュース

新着動画

関連情報

-

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

新卒エンジニア採用施策アイデア大全

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

新規ユーザーも 乗り換えユーザーも「シンプルで使いやすい」と 口コミを寄せる、勤怠管理に特化したクラウドサービスとは?

おすすめ資料 -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!

ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正

ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。

ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト

ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部

ニュース -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

2,000人の経営幹部が語る!電子署名のメリットと課題を徹底解剖

おすすめ資料 -

中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント

おすすめ資料 -

チェックリスト付き! スムーズなシステム移行のダンドリ

おすすめ資料 -

人手不足解消の打ち手 「多様な」人材活用チェックポイント 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!

おすすめ資料 -

経理は転職サイトを利用すべき?経理人材の転職市場での価値を解説!

ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に

ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ

ニュース -

電車通勤のメリットとデメリット 株式会社ビズヒッツ調べ

ニュース -

厄介な上司を賢く扱う!?明日からできる「マネージングアップ」とは【キャスター田辺ソランのManegy TV #14】

ニュース