公開日 /-create_datetime-/

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。

記事転載元:ぱられる/株式会社コーナー

「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」

株式会社コーナーが運営する人事課題を解決したい企業と人事プロ人材のマッチング支援サービス。採用(中途・新卒・パート/アルバイト)、労務、制度設計、組織開発など幅広く企業の人事・採用課題を解決するサービスです。社員の自主的・自律的な成長を促進するための取り組みに「メンタリング」があります。これは上司や先輩社員がメンター(相談役)となって若手をサポートする手法ですが、その立場を逆転させて行う「リバースメンタリング」という取り組みが企業で活用されはじめています。

若手が上司や先輩社員のメンターになることで、どんな効果が期待できるのでしょうか。以前メンタリングについて解説いただいた港屋株式会社 代表取締役社長の五島 希里さんに、「リバースメンタリング」の概要や効果、導入ポイントなどについてお聞きしました。

###MORE###

▶「メンタリング」についての記事はこちら

<プロフィール>

五島 希里(ごとう きさと)/港屋株式会社 代表取締役社長

プロコーチ歴11年、コーチング実績500時間超。大学卒業後、人材サービス企業にて3年間、財務IRや新規事業、子会社設立を担当。2010年よりコーチ・エィで、パブリック・セクター事業開発チームの立ち上げと併せ、企業・官公庁等でコーチ、営業、プロジェクトマネジメントを担当。2015年より1年間のフリーランスを経て、2016年港屋株式会社設立。上場企業やスタートアップ等でエグゼクティブコーチ、組織開発を支援しながら、中高生・大学生のプロジェクト型教育を支援。ミャンマーや英オックスフォード等でも活動。

▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら

「リバースメンタリング」とは

──「リバースメンタリング」について、一般的な「メンタリング」との違いも含めて教えてください。

以前の記事でメンタリングは人材育成・指導方法の1つであること、そして指導・相談役を担う社員(メンター)が新入社員や後輩(メンティー)をサポートする手法であることをご紹介しました。通常メンターは評価などの利害関係がない上司・先輩が選ばれ、メンティーである新入社員や若手メンバーは気軽に仕事や人生の相談を持ち掛けることができます。期待効果としては「離職防止」や「経験学習の促進」などがあります。

一方、「リバースメンタリング」はその言葉通り、先輩社員と若手社員の役割がリバース(逆転)した取り組みを指します。「年下から学べること」と言われて、みなさんは何を思い浮かべるでしょうか?例えば「スマートフォンの使い方を親が子どもに聞く」などのシーンはイメージしやすいかもしれません。このように「リバースメンタリング」では「先輩社員よりも若手社員の方がよく知っていること」がテーマになることが多いです。また、実施目的もメンタリングとは異なります。

■リバースメンタリング … 若手の知識・経験を共有するだけでなく、組織的なイノベーションの推進力として、またダイバーシティ&インクルージョンの主導者としての期待もあり。

昨今、若いリーダーを育てることの難しさが多方面から聞かれます。上層部の高齢化によるポジションの固定化や、若手のモチベーションに働きかける困難さなどがその要因の1つです。「リバースメンタリング」は、若手がリーダーシップを発揮し、その力を育てる機会になりうると考えられています。

「リバースメンタリング」を導入するべき組織とは

──どんな組織が「リバースメンタリング」を導入するべきでしょうか。また人材開発・組織開発の観点でどういった効果やメリットがあるのかとも合わせて教えてください。

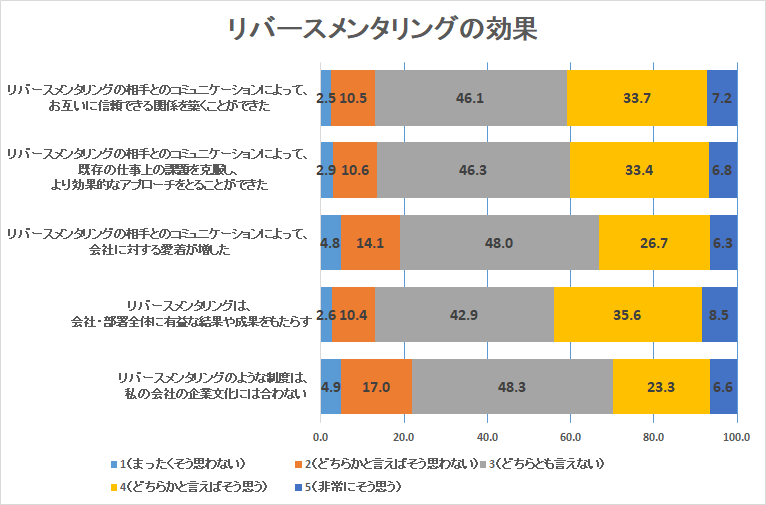

富士通総研「経営に関するアンケート調査」(2017年3月)より作成

調査対象:株式会社日経リサーチの調査モニターのうち、a. 従業員規模5,000人以上の企業に勤務する20歳以上の正社員、b. 従業員規模300~5,000人未満の企業に属する20歳以上の正社員である。合計9,738人の回答が得られた。

うち、製造業に従事する回答者は4,043人(41.5%)、非製造業は5,695人(58.5%)

富士通総研が実施した「経営に関するアンケート調査」によると、以下のような効果が認められています。

■既存の仕事上の課題を克服し、より効果的なアプローチを取ることができた

■会社に対する愛着が増した

■会社・部署全体に有益な結果や成果をもたらした

これらの結果から、特に以下のような傾向がある組織では「リバースメンタリング」による効果がより高くなると考えています。

■年功序列で、年齢や勤続年数が重視されがちな組織

■体育会系的な、上意下達の文化がある組織

■社員の平均年齢が高めの組織

■男女の人数比に偏りがある組織

■外国籍社員等マイノリティに関連する課題がある組織

■育休産休等の制度が運用されたが、何らかの問題が起きている組織 など

効果・メリットとしては、メンタリングを受ける年長者が若手メンバーをより理解し視野が広がることで、マネジメント力が向上しやすくなる点が挙げられます。また組織全体としては、世代等による隔たりを超えたコミュニケーションの活性化が期待できます。

富士通総研「経営に関するアンケート調査」(2017年3月)より作成

調査対象:株式会社日経リサーチの調査モニターのうち、a. 従業員規模5,000人以上の企業に勤務する20歳以上の正社員、b. 従業員規模300~5,000人未満の企業に属する20歳以上の正社員である。合計9,738人の回答が得られた。

うち、製造業に従事する回答者は4,043人(41.5%)、非製造業は5,695人(58.5%)

上記のアンケート結果は、「リバースメンタリングが何に有用であるか」の期待を示したものです(制度の導入・経験をしていない方の回答も含む)。この結果を見ると、ITや資料作成など技術面のサポート等による直接的な課題解決によって、社内のどこにどのようなリソース・知識・ノウハウがあるかを知ることができます。誰に何を学ぶことができ、自分は何を伝えることができるのかに意識的になることで、社内での頼り先を増やし、他者や自分を知ってより深い関係を構築することが期待されていると理解できます。「自立とは依存先を増やすこと」という東京大学の熊谷准教授(※)の言葉もあるように、社内リソースやソーシャル・キャピタル(信頼関係や結びつき)が強固に構築されていくことは、自立した主体的な社員を増やすことにもつながります。アドラー心理学でも「人は他者への貢献実感が持てたときに居場所を感じる」と言われています。「リバースメンタリング」によって若手メンバーが貢献実感を持つことができれば、その世代の組織エンゲージメント向上も期待できるかもしれません。

(※)東京大学先端科学技術研究センター准教授 熊谷晋一郎先生

導入ステップと注意点

──「リバースメンタリング」を導入する際、具体的にどういったステップで導入すれば良いでしょうか。その際に陥りやすい失敗や注意するべきポイントなども知りたいです。

大切なのは「本質的な目的を見失わないこと」です。私たちが挑戦したいのは「リバース(逆転)」ではありません。役職や世代などの見えない境界線に捉われずに互いに協力し学び合い、より働きやすい職場づくりや事業革新性を高めるための「レシプロシティ(相互性)」を作り出すことです。現在の組織体制からひとっ飛びにそうした関係性を作ることは簡単ではありません。その第一歩として年長者や上層部から変化を起こす方法が「リバースメンタリング」です。

導入ステップはメンタリング制度の導入方法とほぼ同様です。具体的には以下6つの手順で実施します。(より詳細はぜひ「人材育成術としての「メンタリング」。メンター・メンティー共に大きく成長する方法・手順」を参照ください)

② セットアップ(目的・意図説明)

③ オリエンテーション

④ 職場の理解を得る

⑤ 守秘義務契約のサポート

⑥ 中間・終了時のフォローアップ

ただ、「リバースメンタリング」ではメンタリング以上に双方の心情をケアする必要があるため、追加で3つほど留意するべき点をお伝えします。

■メンターの保護

メンター側は「相手に教える経験」や「率直に伝える力」に熟達していないケースがままあります。事前にコミュニケーション研修などを行い、学びとセットにしても良いかもしれません。またメンティー側にもその点をあらかじめ伝えておき、場合によってはアンガーマネジメントやフィードバックなどをセットで学ぶと良いでしょう。相手からのフィードバックや助言を「自分への批判・ダメ出し」ではなく「学び」として取り入れ進化していくことが目的です。こうした双方へのセットアップがより高い成果につながります。

■メンターの貢献度を、メンティーから意識的・積極的に言語化して伝える

相手に対する評価ではなく、進捗した事実について積極的に伝達することが大切です。「あなた(メンター)がどうだったか」ではなく、「あなたとのコミュニケーションによって、何に気づくことができたのか、何ができるようになったのか」を伝えましょう。それにより、メンターが自信を持ち貢献実感を持つことができるようになります。そしてできればその事実に加えて、自分の感情も率直に伝えてみましょう。成長実感・喜び・悩みなどを開示できれば、立場の違う相手ともより深い信頼関係を築くことができます。

■扱うテーマを3段階に分ける

段階を分けることで、双方がより取り組みやすくなります。

■第1段階:ITスキルやSNS等のデジタル関連の知識・技術の習得

■第2段階:相手の持つ専門領域、立場の違い等に関する知識や感情・体験の共有

■第3段階:個人としての感覚や価値観の共有

昨今、多くの企業で「違いを尊重し合う」ことを目的とした研修が実施されています。ダイバーシティやエンゲージメント、産休育休制度の導入などがその一例です。こうした研修と合わせて、置かれる立場が異なる者同士の「リバースメンタリング」を制度化することで、知識のみならず心理的距離感を縮める促進剤にすることもできます。

またこれらの取り組みは、可能な限りトップを含める経営層からスタートさせることが望ましいです。当たり前にレシプロカル・メンタリング(相互にメンタリングし合うこと)が定着している組織づくりに向けて、まずは経営層が変化を起こす「最初の1人」になりましょう。

国内外の過去導入事例と、直近の注目事例

──「リバースメンタリング」を導入し成果を挙げた企業の事例について教えてください。

世界で最初に「リバースメンタリング」を実施したのは、ゼネラル・エレクトリック社のジャック・ウェルチ氏と言われています。形式的な制度ではなくインフォーマルだったようですが、1999年に500名の上級管理職に対し、ICTの傾向や使い方を教えてくれる若手社員を見つけてメンターにするよう指示。ウェルチ自身も37歳のメンターを指名し、定期的に時間を確保して学んでいました。その後にDell、P&Gなどがリバースメンタリングを導入していますが、時節柄、概ねICT(※)に関するテーマが主軸でした。

※ICTとは、「Information and Communication Technology」の略称で、日本語では「情報通信技術」と訳されます。

ちなみに日本の先駆者はP&Gであると言われており、2004年に「逆メンター」として日経で紹介されました。日本本社の外国人社員が米国本社の役員メンターになったり、子どもを持たないメンティーに対して子育て経験のあるメンターがついて働き方などを相談したりするケースがあったそうです。また2017年には資生堂の事例が発表されました。社長以下役員20名程度に20~30代の若手メンターがつき、月に1度ほどスマートフォンやSNS、消費者傾向等について助言しました。

しかしアジア圏に多い年上を敬う文化的背景からか、あまり目立った事例はありません。今こそ年齢問わず「多様性」の入り口に立つ取り組みとして、「リバースメンタリング」をオススメしたいです。

──最近特に五島さんが注目している事例はありますか?

岩手県庁サイト「岩手版リバース・メンター制度」ページより引用

岩手県庁の事例です。県在住の若者が県幹部職員に対して助言する仕組みを取り入れています。よりよい行政サービスの実現、そして幹部職員のマネジメント力向上を目的に、県民・若者を代表したメンターが組織の枠を超えて選出されている画期的な事例です。あとこれは私自身の事例になりますが、大学生や社会人3年未満の方にメンターになってもらい、「伝わりやすさ」や「相手の受け取り方の傾向」について相談しています。

会社経営をしていると、過去の選択を肯定したくなるし、進む道は間違っていないと信じたくなるものです。また専門性を極めようとすればするほど、確証バイアス(先入観や仮説等を支持する情報ばかりを集める傾向)が生じやすくもなります。そんな時にも「リバースメンタリング」は有効です。異なる立場にいる相手の持つ前提や反応、最近の悩み事などのリアルな出来事をたくさん共有してもらい、「今まで通りでは通用しないこと」や「軌道修正の道筋」を知る機会をいただいています。また相手が真剣に向き合って考えてくれることや日々悩みながらも取り組む姿を見て、立場を超えて心から尊敬する気持ちになることもしばしば。今では軽重問わずさまざまな情報やお誘いの連絡をしてくれる間柄になりました。

また教育に携わっている人間として初心者の気持ちを忘れないために、年に1つは「初体験」に挑戦しています。今年は登山。そうした挑戦も全く異なる立場の方と一緒に取り組んでみると、素直に教えてもらったり、恐怖心や緊張を吐露したり、共に喜びを分かち合ったりしやすくなると感じます。くれぐれも強制してはいけませんが、そうした機会を意識的に設けることもオススメです。

編集後記

従来の立場を「逆転」させて行うリバースメンタリング。そこにどんな意義があるのかをこれまで明確に理解していませんでしたが、五島さんの話を聞いて「こんな効果もあるんだ!」という発見がいくつもありました。

よく「相手の立場に立って考えなさい」と言われますが、リバースメンタリングはまさにその言葉通りの取り組みです。メンタリングに限らず、実際の業務などに関しても立場を逆転させてみると、お互いにとって良い経験になるかもしれません。

人事の困りごとはプロフェッショナルへ頼む時代です

コンサルを雇うよりも安く、派遣社員を雇うより専門的で、 正社員を雇うよりもノーリスクで、貴社の悩みや課題を解決できます。こんなこと困っていませんか??

・採用がうまくいかない

・採用に割ける時間がない

・繁忙期だけ即戦力が欲しい

corner inc.は、手を動かす人事コンサルです。cornerには人事・採用関連の豊富な経験とノウハウを持った頼もしいパートナーが多数登録しています。またcornerのメンバーも人事・採用業務をよく知るものばかり。パートナーを紹介して終わりではなく、実際のプロジェクトにも積極的に関与し、 パートナーとともに課題解決に努めます。お悩みや困りごとをまずはお気軽にご相談ください。

人事課題を解決したい企業と人事プロ人材のマッチングを支援する「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」。

「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」

株式会社コーナーが運営する「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」は、採用(中途・新卒・パート/アルバイト)、労務、制度設計、組織開発など幅広く企業の人事・採用課題を解決するサービスです。

コーナーは1,500名を超える即戦力のプロフェッショナルが登録をし、プロフェッショナルによる課題解決を実働支援型で行います。週1日から必要な業務内容・業務量だけプロフェッショナルの経験を活用できることで、多様化してきている人事・採用課題を効果的に解決します。

おすすめコンテンツ

関連ニュース

新着動画

関連情報

-

働く人の意識を変える定点観測

おすすめ資料 -

中堅大企業のための人事給与BPO導入チェックポイント

おすすめ資料 -

組織を成功に導くサーベイツールの選び方

おすすめ資料 -

アフターコロナの採用戦略とコスト最適化

おすすめ資料 -

<人的資本開示 実践編 > 人的資本と組織サーベイ

おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント

ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!

ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正

ニュース -

提供元表示テスト

ニュース -

もっと見るリンク先:テスト

ニュース -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

請求書受領サービスの 失敗しない選び方

おすすめ資料 -

若手社員の早期離職を防止するためにできること

おすすめ資料 -

失敗しない請求書受領システム選び方ガイド【2024年1月最新版】

おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。

ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト

ニュース -

1月9日公開記事

ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部

ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?

ニュース