公開日 /-create_datetime-/

記事転載元:パラれる / 株式会社コーナー

「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」

株式会社コーナーが運営する人事課題を解決したい企業と人事プロ人材のマッチング支援サービス。採用(中途・新卒・パート/アルバイト)、労務、制度設計、組織開発など幅広く企業の人事・採用課題を解決するサービスです。2016年4月に「女性活躍推進法」が施行され、人材不足解消・ダイバーシティ推進・働き方改革などの重要なテーマとつながる形で企業の理解や取り組みが進んできた女性活躍推進。

2019年の法改正で義務化対象企業が拡大したこともあり、人事担当者として避けては通れない領域となっています。

中でも「女性管理職登用」の割合は注目度が高く、女性活躍推進度合いを表す指標としてもしばしば活用されます。そうして世間の理解が進む一方、女性管理職登用や組織改革で遅れをとる企業も少なくありません。

そこで今回は、人事戦略コンサルタントとして活躍するパラレルワーカーの徳田加奈子さんに、「女性管理職登用」の現状と未来について話を聞きました。

徳田 加奈子

従業員約3000人の人材サービス企業で、事業部門を経験後、経営企画部門、人事部門において人材戦略の策定・実行、人事制度改定に従事。

現在は株式会社リ・パブリック(持続的にイノベーションが起こる生態系=エコシステムを研究し(Think)実践する(Do)、シンク・アンド・ドゥ・タンク)でイノベーション人材創出プログラムの運営ディレクション等に関わっている。

女性管理職登用の現状

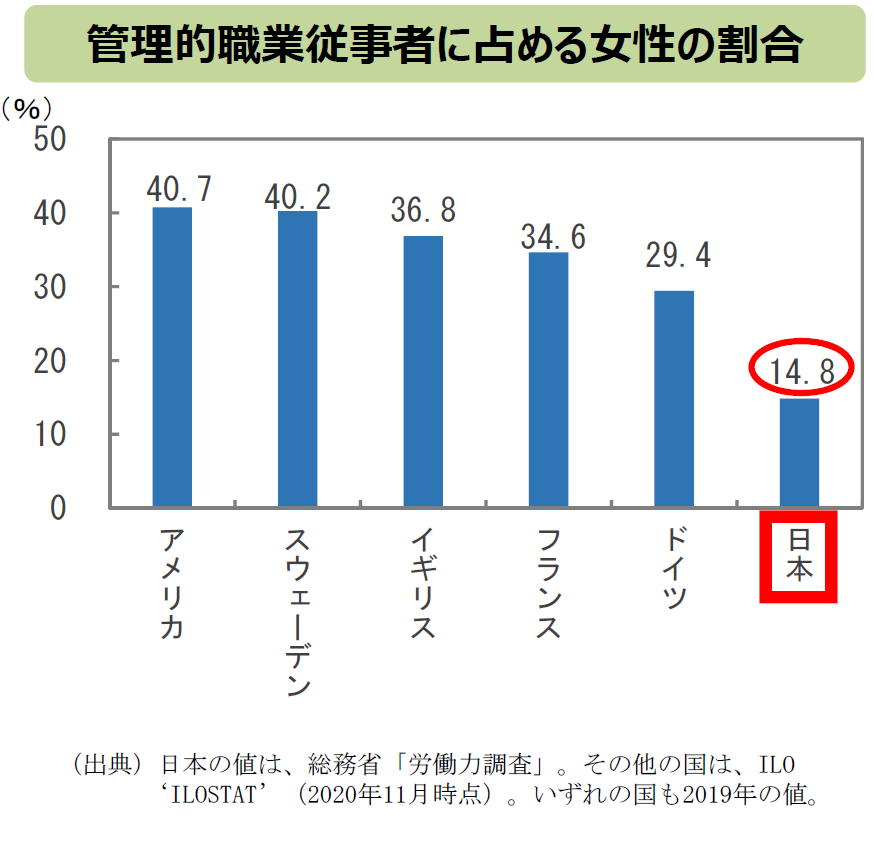

──日本における女性管理職割合は、現状どの程度なのでしょうか。

2003年に内閣府は、「社会のあらゆる分野において、2020年までに指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30%程度になるよう期待する」という目標を掲げました。

そこから早17年が経過し、女性就業者数や上場企業女性役員数の増加など一定の結果は出てきたものの、当初の目標である30%には遠く及ばない見立てです。

その結果、「2020年代の可能な限り早期に、指導的地位に占める女性の割合が30%程度にする」という目標に切り替わっています。

※出典:男女共同参画局

「第5次男女共同参画基本計画説明資料(1P目)」

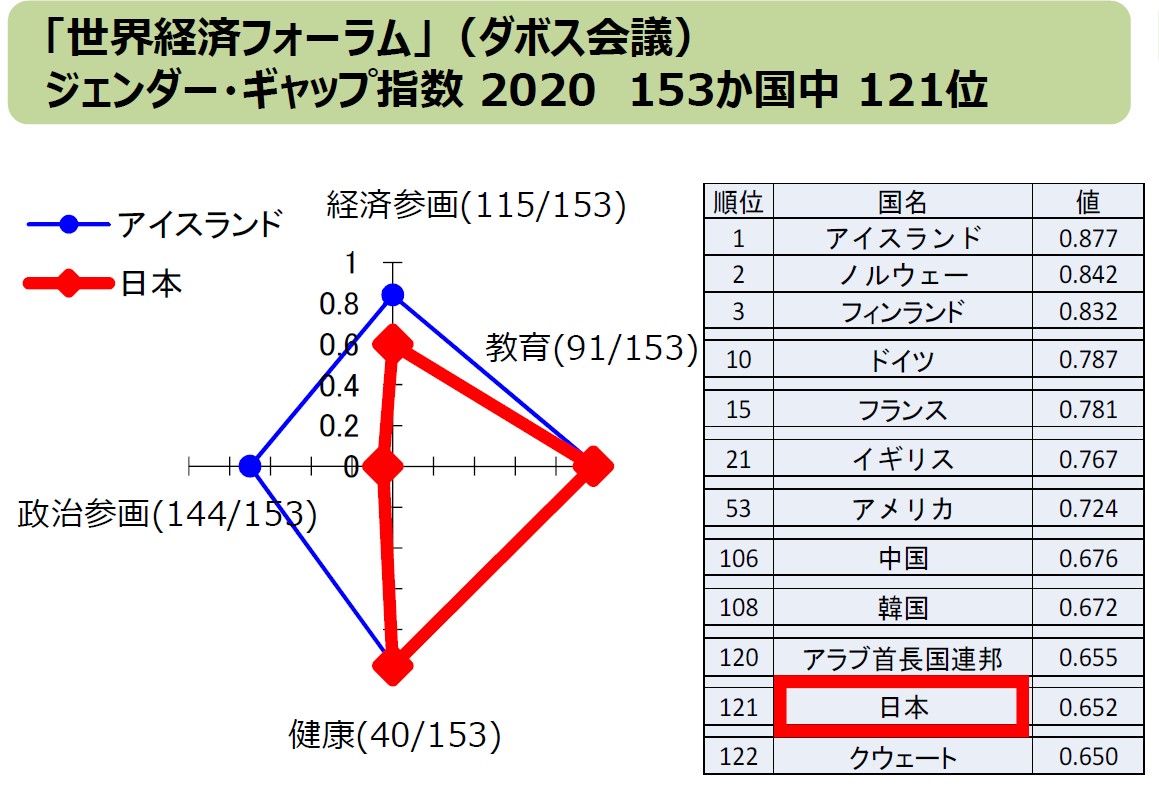

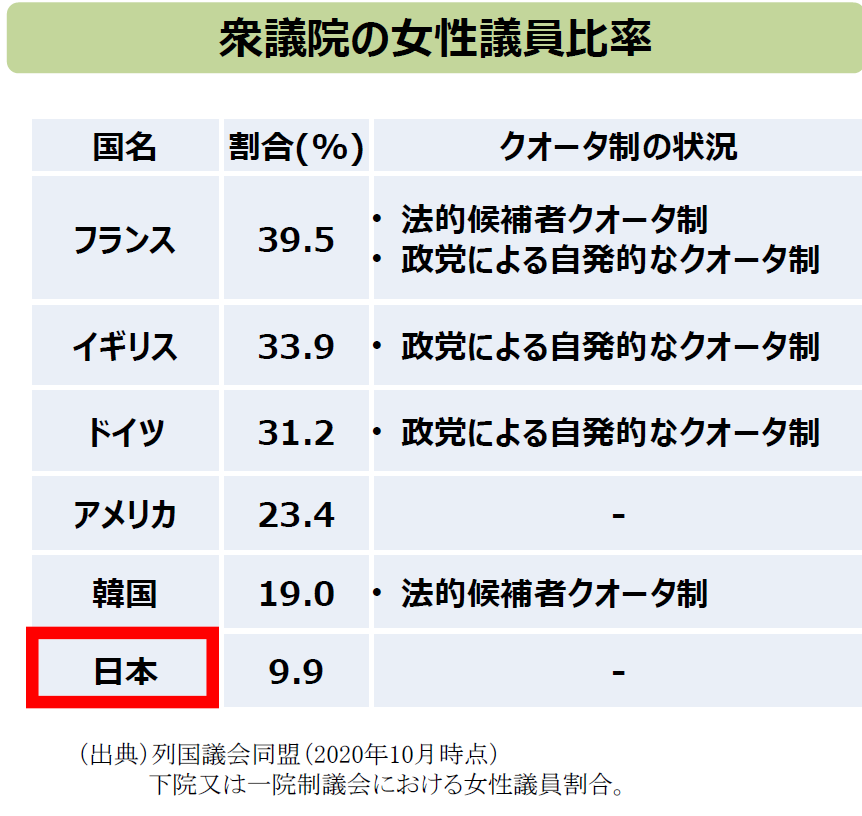

これらの進捗や数値が先進諸外国と比較しても低い状況にあることは、内閣府の公式見解としても、私たち現場の実感としても異論はありません。

さらに、民間企業雇用者の各役職段階に占める女性割合(2019年時点)は次の通りです。

| 部長相当職 | 6.9% (12%) |

| 課長相当職 | 11.4% (18%) |

| 係長相当職 | 18.9% (30%) |

※()内は2025年の目標数値

※出典:「第5次男女共同参画基本計画」資料参照

私が過去勤務した職場が役員・管理職の男女比率が1:1、もしくは女性の方が多いという環境だったこともあり、これらの事実は「対岸の火事」的に感じるところは正直あります。

指導的立場の女性を増やそうという動きは確実にあるものの、それを阻む「ガラスの天井」があるのもまた現状といえます。

女性活躍推進法と助成金

──「女性活躍推進法」について、国・行政からのサポート(助成金など)と合わせて教えてください。

女性活躍推進法(正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)は、仕事で活躍したいと希望するすべての女性が個性や能力を存分に発揮できる社会の実現を目指して、2015年8月に成立、2016年4月に施行されました。

これは、「働きたい女性が活躍できる労働環境の整備を企業に義務付けることで、女性が働きやすい社会を実現すること」を目的とした10年間の時限立法です。内容としては、国や自治体、企業などの事業主に対して以下のようなことを求めています。

・女性活躍状況の把握や課題分析

・数値目標の設定

・行動計画の策定と公表

など

また2019年6月の改正法により、これまで努力義務だった「101人以上、300人以下の労働者を抱える企業」についても同様の対応が求められるようになりました。

●えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。

●えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

●満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。

●えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

●策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと。

●男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。(※)

●プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たしていること(※)

●女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く。)のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。(※)

※実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要

※出典:厚生労働省「雇用環境・均等行政をめぐる 最近の動き(1P目)」

行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性活躍に関する取組みの実施状況が優良な企業については、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

それが上記図の「えるぼし認定」です。名刺に「えるぼし」のマークが入っているのをご覧になったことがある方も多いかもしれませんね。

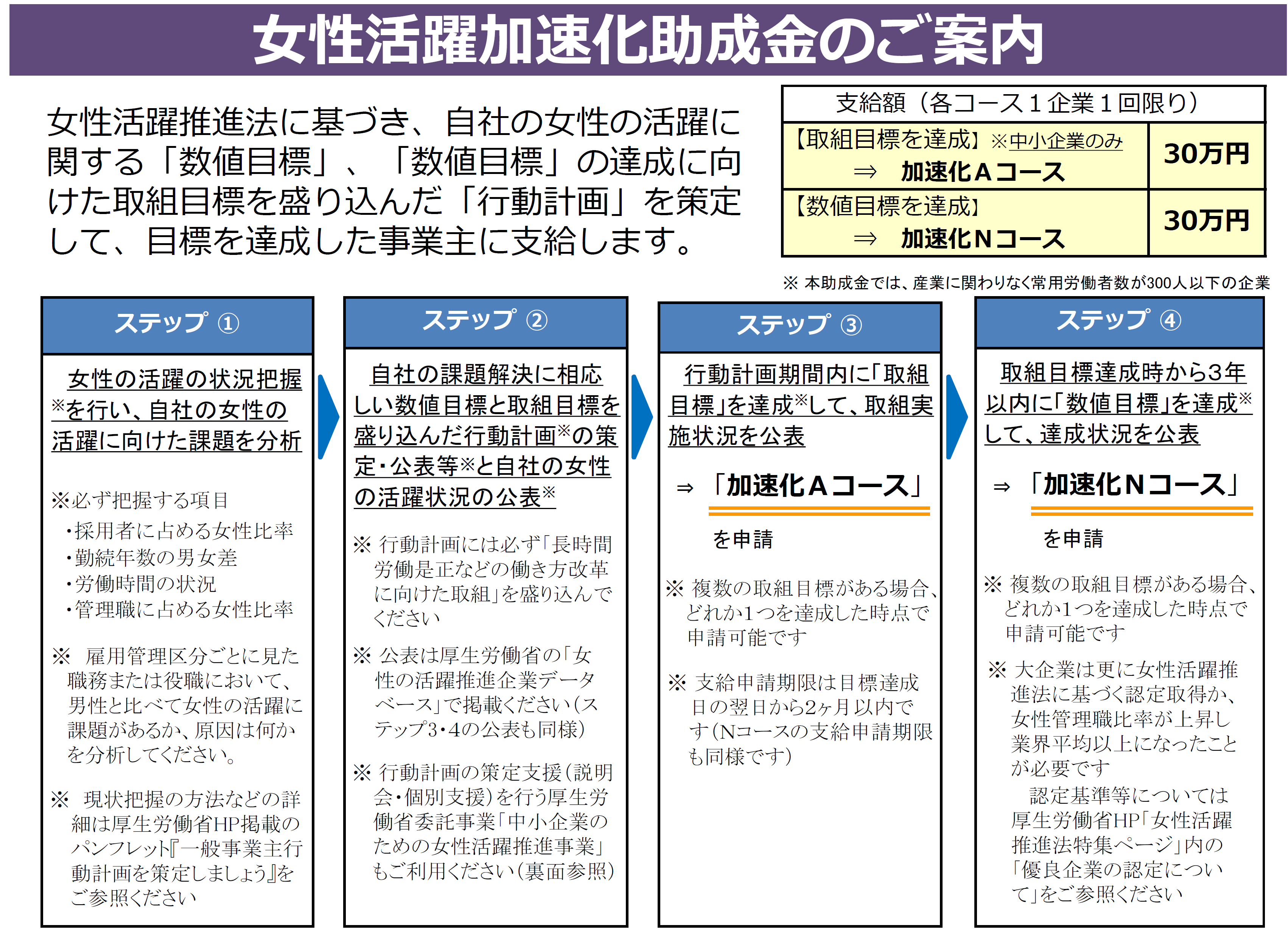

助成金に関しては、自社の女性活躍に関する「数値目標」と、取組み内容を盛り込んだ「行動計画」を策定した上で、その目標を達成した事業主に支給される「女性活躍加速化助成金」があります。

女性管理職が増えない背景・理由

──日本で女性管理職がなかなか増えない背景や理由には、どういったものがあると考えていますか。

その理由や背景は、社会全体の環境や企業ごとの状況により多種多様で、ここでご紹介しきれるものではありません。

そこで、私自身がかかわってきた仕事と育児の「両立支援」の経験から、お話ししたいと思います。

それは、「管理職になるのは当たり前」では、動機付けが難しいということです。

例えば、こんな話を耳にしませんか?

「子どもと過ごす時間を持つために、長時間労働の職場から転職した」

「子育て環境を良いものにしたいと移住を決め、仕事を変えた」

「出産・子育て」というライフイベントが、仕事や働き方への影響を与え、キャリアへの問いを生むということを感じています。

出産・子育ては女性だけのものではなく男性にも影響のあるライフイベントではありますが、共働き世帯の家事・育児への関与は女性の方が圧倒的に高い(※2)という実態を踏まえると、女性への影響が高く出るのは明白です。

(※2)内閣府・男女共同参画局の「女性活躍加速のための重点方針2020」によると、女性就業、両立支援、育児家事への男性参画について、共働き世帯の男性の8割は家事を行わず、約7割は育児を行っていません。

出産・子育てによって、キャリアへの考え方や優先順位が揺れ動いているとしましょう。その場合、「昇進するのは当たり前」という前提では、管理職へのチャレンジを促すには弱いのです。

女性の管理職へのチャレンジを促すためには、「その女性本人にとってのやりがいや意義」「会社や上司からの“本気”の期待」の両面をガチっと組み合わせるようなプロセスが欠かせません。

しかし、「管理職になるのが当たり前」だった上司からすると、これらはとても面倒なプロセスに感じられるはず。

この向き合いの難しさが、「女性は管理職になりたがらない」という解釈へと結びつけてしまうのではないでしょうか。

シンプルに、本人のやりがいと管理職のやりがいを接続し、上司自身が仕事人としてその女性を重要だと考え期待する。

その上で、育児との両立について具体的なサポートができている会社から、女性管理職が増えているように感じます。

女性管理職を増やすことのメリット

──女性管理職を増やすことは当然必要なことですが、その具体的なメリットはどのように捉えていますか。

すべて人の平等や多様性が尊重される現代社会において、女性活躍推進は「社会的な責任」で、管理職を含めた指導的な立場にある人に性別等による差がない状態を作っていくことは、今を生きる私たちの使命だと思います。

また、女性にとって働きやすい環境は、男性にとっても働きやすく、すべての人のメリットになるものと思います。

特に女性管理職の割合は「働きやすさ」の指標として関心の高い項目です。

ただし「女性が活躍しています」という抽象的なものでは不十分です。

女性役員や女性管理職割合をオープンにすることで、女性のライフイベントにも即した柔軟な制度やサポートする風土などのアピールにつながり、その会社の働きやすさを社内外に表すことができます。

加えて、SDGsの17の目標のひとつに「ジェンダー平等を実現しよう」とあること、ESG投資(環境、社会、企業統治を重視する企業を有望視して行う投資)が拡大しつつあることなどからも、女性活躍推進が世界的な方針・潮流としてあることを企業や人事担当者は強く認識する必要があります。

女性管理職を増やし、性差によらず人材が活躍する企業になることは、一般消費者や就業者から「選ばれる会社」になる上でも外せない条件だと言えるでしょう。

他にも、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」(※3)では、国および独立行政法人等の調達においてワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を加点評価することにより、これらの企業の「受注機会の増大」を図ると定められています。

つまり、省庁の案件や補助金では、評価におけるアドバンテージの一部にもなるということです。

(※3)2016年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定

推進に成功した企業の事例紹介

──なかなか推進が難しいテーマとのことですが、その中でもうまく推進に成功した企業やプロジェクトの事例があれば教えてください。

私が人事部長をしていた前職企業の事例をご紹介します。

その企業はボードメンバーも管理職比率も男女半々でした。一方で、社員の92%が土日勤務ありのシフト制であり、子育てをしながら働く方の両立支援が全社的な課題だったのです。

働き方改革の流れも受けた2015年頃から、両立支援に向けた整備と意識改革に関わることになりました。

まず1つは、会社が「子育て支援」ではなく、仕事と子育ての「両立支援」に軸を置いたという点です。

例えば、育休明けに、子育てに配慮して、無理をしない、させないという心理が働くと思います。

これらは一見、働きやすいように配慮されたと映りますが、あくまで「子育て支援」に留まる対処方法であり、本人のキャリア形成から考えるとマイナスに働く部分もあります。

私が管理職に昇格したとき、「私より管理職に近いポジションにいた同僚が産育休をとったから、自分が繰り上げ的に昇格したのだ」と後ろめたい気持ちになったことがあります。その同僚の立場からすれば、逆のことを思ったかもしれません。

子育ての有無や比重にかかわらず、キャリアにおけるチャレンジができるように「両立支援」するのが、制度整備の目的であり重要なことなのです。

「両立支援」という観点から考えると、以下のような発想につながります。

・ここ一番の重要なプレゼンテーションにお子さんの体調変化があっても対応できるよう「ベビーシッター制度」を用意した。

・時短勤務社員への評価で「勤務時間の短さ」が理由に低くならないよう整備した。

特に評価は役職登用にも関わるため、個社ごとに設計や考課会議の運用などを検討する必要があります。

もう1つは、上司の意識変革に取り組めたという点です。

「あなたのことを仕事人として期待している、評価している」と言うのは、上司のとても大事な役割です。

しかし、「子育てに配慮することが支援」と考える方や、「子どもがかわいそう」という無意識の刷り込みがある方もいて、悪気なくその女性のチャレンジの機会を奪ってしまうシーンを多々見聞きします。

だからこそ、1つ目のポイントでもあげたような「両立支援」を経営トップから全社に明言し、共通の認識を作ること。

その上で、上司への情報インプット、面談のロールプレイングなどを行い、自信をもってメンバーと向き合ってもらう素地を作ること。

これが女性活躍のキーとなるのです。

編集後記

徳田さんがおっしゃるように、この女性活躍推進というテーマはもはや「社会的な責任」であり、「女性活躍」というワード自体が古く違和感のあるものになっていかなければならないものなのだと感じました。

また、女性に限らず皆が働きやすい環境を作ることは、働き方の多様化に対応し多くの人から選ばれる魅力的な組織をつくることにもつながります。

男性・女性の括りではなく、社員1人ひとりと向き合いながら組織をつくり上げていくことが、これからの経営陣や人事担当者に求められているのではないでしょうか。

人事の困りごとはプロフェッショナルへ頼む時代です

コンサルを雇うよりも安く、派遣社員を雇うより専門的で、 正社員を雇うよりもノーリスクで、貴社の悩みや課題を解決できます。こんなこと困っていませんか??

・採用がうまくいかない

・採用に割ける時間がない

・繁忙期だけ即戦力が欲しい

corner inc.は、手を動かす人事コンサルです。cornerには人事・採用関連の豊富な経験とノウハウを持った頼もしいパートナーが多数登録しています。またcornerのメンバーも人事・採用業務をよく知るものばかり。パートナーを紹介して終わりではなく、実際のプロジェクトにも積極的に関与し、 パートナーとともに課題解決に努めます。お悩みや困りごとをまずはお気軽にご相談ください。

人事課題を解決したい企業と人事プロ人材のマッチングを支援する「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」。

記事提供元

「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」

株式会社コーナーが運営する「人事・採用のパラレルワーカーシェアリングサービス」は、採用(中途・新卒・パート/アルバイト)、労務、制度設計、組織開発など幅広く企業の人事・採用課題を解決するサービスです。

コーナーは1,500名を超える即戦力のプロフェッショナルが登録をし、プロフェッショナルによる課題解決を実働支援型で行います。週1日から必要な業務内容・業務量だけプロフェッショナルの経験を活用できることで、多様化してきている人事・採用課題を効果的に解決します。

おすすめコンテンツ

関連ニュース

新着動画

関連情報

-

オフィスステーション年末調整

おすすめ資料 -

【新卒エンジニア育成】入社1年で8割が一人前!サイバーエージェントの新入社員育成

おすすめ資料 -

どう選ぶ?契約ライフサイクル管理(CLM)ソリューションの選定に役立つ評価チェックリスト

おすすめ資料 -

2,000人の経営幹部が語る!電子署名のメリットと課題を徹底解剖

おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント

ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!

ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正

ニュース -

提供元表示テスト

ニュース -

もっと見るリンク先:テスト

ニュース -

BillOneの導入で請求書業務はこう変わる

おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

WEBサイト製作の業務委託契約書の作成方法と注意点

おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。

ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト

ニュース -

1月9日公開記事

ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部

ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?

ニュース