公開日 /-create_datetime-/

中小企業必見!人事制度の目的と制度見直しにあたっての注意点

記事作成日(2020年9月4日)

勤怠管理を楽にしたい人事担当者様へ

労務管理をちゃんとやりたい…。でもリソース不足で手がまわらないし、確かな知識を持った社員もいない…。

そんなお悩みを抱える人事担当者様には、楽に勤怠管理ができる勤怠管理システムの導入がおすすめです。

「MINAGINE就業管理」はコンサルタントが導入・ルール設計から運用まで、"総合的にサポート"します。

【資料内容】

打刻の種類、勤務・休暇の申請機能、残業チェッカー、利用イメージ、導入事例、利用料金

中小企業における人事制度のポイント

企業経営にとって人材は重要資産であり、その人材の活用において人事制度は欠かせない仕組みです。

1000人単位の社員がいらっしゃる大企業では、ほぼ人事制度は整備されていると思いますが、中小企業においては、「制度が整備されていない」、「形骸化している」、「10年以上も前に設計したままで会社の現状にあっていない」、といった声も少なからず耳にすることがあります。

そこで、人数規模、企業文化・組織風土、人事部門の体制など、様々な要素で大企業と異なる中小企業の人事制度について、シリーズで解説していきます。

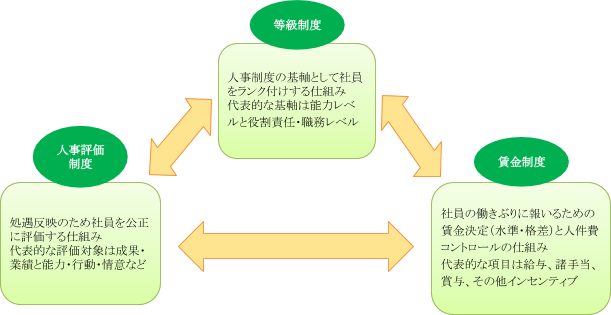

◆人事制度とは?

人事制度は、図①のとおり、等級制度・人事評価制度・賃金制度の3つで構成されています。

| 主な検討項目 | |

| 等級制度 | 等級の種類、等級数、等級定義書、昇格・降格 |

| 人事評価制度 | 目標管理制度・定性評価(能力・行動・情意)の設定、評価者、評価ウェイト、スケジュール |

| 賃金制度 | 基本給・諸手当・賞与の設計、個別シミュレーション、移行調整、給与改定 |

人事制度設計(見直し)にあたっての検討事項

まず、人事制度の設計にはいる前に目的・スケジュールを検討する必要があります。

(1)人事制度設計の目的

人事制度を設計する背景・理由は会社ごとに様々ですが、「人事制度を通じてどのような目的を達成したいか」という点は、明確にしたうえで経営層と共有する必要があります。

なぜなら、人事制度の設計では、降格制度の導入や個別給与額の調整など、それまでになかった難しい判断が必要な場面が発生するものですが、その際、“人事制度を通じ、どのような会社を目指すのか?“や”人事制度によって社員の意識・行動をどのように変えていきたいのか?“といった根本的な目的がないと、一貫性のない制度となってしまうからです。

まずは、人事制度設計の前に経営層・幹部社員・人事部門で、人事制度を設計する目的を検討し、共有することをお勧めします。

(2)人事制度設計から導入までのスケジュール

私たちに制度設計のコンサルティングをご依頼いただく際、「できるだけ早く(3~6ヶ月)して欲しい」というご要望をいただくことがあります。

このような場合、100名以下の会社でコンパクト・スピーディーに人事制度を導入したいケースにおいては、最短で3ヶ月程度の導入も可能と考えます。

一方で、例えば200名を超えるような会社で、人事制度の導入により社員の給与が減額となるようなケースでは、「労働条件の不利益変更」といった法律上の問題への対応が必要となります。また、社員に対する新人事制度の説明会開催など、制度設計だけではなく、導入に向けた準備期間も必要なり、これらを踏まえると短期間での人事制度設計はお勧めできず、1年程度の期間は要すると考えています。

これまでも、短期間で人事制度の設計、細部まで検討しないまま新制度を導入しようとした結果、社員が大混乱に陥った、という事例もあることから、設計から導入までに必要な期間は慎重に検討する必要があります。

また、経営層より「〇年〇月より新人事制度をスタートします」といったアナウンスがなされることもありますが、万一そのスケジュールに間に合わなければ、社員の不満が発生する可能性もありますので、特に人事部門が主導して人事制度を設計する場合は、時間的な余裕も確保する必要があります。

中小企業における人事制度の注意点

(1)運用のしやすさ

大企業では、人事制度の設計・運用を担当する専門部員もいて、定期的に評価者研修を実施したり細かい運用マニュアルを作成したりしているので、人事制度を細かく、かつ、設計通りに運用することも比較的容易です。

対して、中小企業では、専属の人事制度担当者を配置することが難しく、プレーイングマネージャーである管理職には、人事評価に十分な時間を確保することが難しいのが実態ではないでしょうか。

そのような状況では、精緻な人事制度を構築しても運用するこが難しいことが予想されます。特に人事制度を初めて設計するような場合、目標管理制度において個人目標を設定することも当然初めてとなり、そこに細かいルールまで設定されると現場が困惑してしまいます。

理想は持ちつつも、「まずはこのくらいからスタートしよう」くらいの方がうまくいくことが多いと思います。

(2)柔軟性

人事制度は、等級・人事評価・賃金に関するルールを定めたものになりますが、中小企業においては、ルールに縛られ過ぎた運用は難しいと考えます。

例えば、中途採用で前職年収が高い応募者(650万円)をどうしても採用したいときに、応募者の能力要件から制度にあてはめると、5等級(年収上限600万円)だったとします。そのまま無理に制度を適用しようとすると上限の600万円を提示せざるを得なくなり、採用できない確率が高くなりますが、制度を柔軟に運用すれば、5等級でありながら上限を超えて650万円を提示する、または、さらにひとつ上の等級である6等級(年収上限750万円)で採用するといった方法をとることが可能になります。

その他にも中小企業ではトップの意向で運用が変わることもありますので、一定のルールは設けることは必要ですが、例外的な措置も適用できるよう柔軟性を持たせておくことが重要です。

<記事監修>

社会保険労務士/株式会社ミライコネクト代表取締役 藤崎 和彦

中小企業を中心に給与・評価制度など人事制度の設計から、労働時間管理・人事諸規程の整備などの労務制度の構築まで、人事労務全般のコンサルティングに従事。人事労務をテーマにしたセミナーでの講演、執筆多数。勤怠管理を忙しくてできない!という人事担当者様へ

労務管理をちゃんとやりたい。きちんと給与計算をして、未払賃金をなくしたい。

過重労働を減らして時間外勤務の上限規制と36協定を遵守したい。

在宅勤務やフレックス、新しい働き方を導入したい。

しかし、しっかりとやろうとすればするほど、業務は複雑になり確かな知識が必要になります。しかし、多忙で人的リソースが少ないといった理由からそこで足踏みをしてしまう担当者もする方は多いのではないでしょうか?

そこで導入を検討したいのが、労務管理をよくしたい人事労務担当の味方「MINAGINE就業管理システム」です。

・最大3カ月間、全社的に勤怠システムが稼働開始できるまでコンサルタントがサポートします

・導入段階で、就業規則や賃金規定など、就業管理に関するルールで不安な点を、当社社労士がアドバイスします。

・給与計算のアウトソーシングまで一貫してサービス提供が可能です。

労務管理のレベルアップは、「重要だけど緊急ではない」と思われがちですが、働き方改革の流れや、新型コロナウィルスの影響による就業環境の社会的な変化など、後回しにすれば会社にとって大きなリスクになります。

”会社の未来をまもる”ためにも、是非「MINAGINE就業管理」サービスをご検討ください。

記事提供元

人事の力で会社をみんながいきる場所にする

「HRソリューションラボ」

「すべての会社に人事部を」を理念とする株式会社ミナジンが運営する人事労務の課題解決に役立つ情報メディアです。

おすすめコンテンツ

関連ニュース

新着動画

関連情報

-

誰もが悩む5つの組織課題をサーベイ導入で解決するヒントとは?

おすすめ資料 -

法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説

おすすめ資料 -

株式会社I-ne導入事例~月間の受注データ件数は20万件以上!『 Victory-ONE【決済管理】』の導入で 業務効率化と属人化の解消を実現~

おすすめ資料 -

人手不足解消の打ち手 「多様な」人材活用チェックポイント 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!

おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント

ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!

ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正

ニュース -

提供元表示テスト

ニュース -

もっと見るリンク先:テスト

ニュース -

海外法人との取引を成功させる!英文契約の基礎知識

おすすめ資料 -

管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】

おすすめ資料 -

Web請求書の導入にあたり費用対効果を高める方法、お伝えします!

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

2,000人の経営幹部が語る!電子署名のメリットと課題を徹底解剖

おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。

ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト

ニュース -

1月9日公開記事

ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部

ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?

ニュース