公開日 /-create_datetime-/

テレワークの問題点を勤怠管理で解決!3つの組織課題やおすすめツールとは

記事作成日(2020年7月3日)

2019年4月より順次導入が進められている「働き方改革」により、これまでの労働環境や働き方が見直され、時間や場所に縛られない新しい働き方が浸透しつつあります。

2020年初旬、新型コロナウイルスの影響で多くの企業が導入した「テレワーク」も、出勤や出張が必要のない新しい働き方を提示してくれました。しかし、突然の外出自粛宣言に十分な準備ができないままテレワークを導入せざるを得なかった企業も多いのではないでしょうか。

テレワークは通勤の手間が省けるなどのメリットがある一方で、一人ひとりの労働時間や稼働状況を把握しづらいというデメリットもあります。

本記事では、テレワークの現状について解説し、テレワークに起こりがちな問題点とその解決策をご紹介していきます。

勤怠管理を楽にしたい人事担当者様へ

労務管理をちゃんとやりたい…。でもリソース不足で手がまわらないし、確かな知識を持った社員もいない…。

そんなお悩みを抱える人事担当者様には、楽に勤怠管理ができる勤怠管理システムの導入がおすすめです。

「MINAGINE就業管理」はコンサルタントが導入・ルール設計から運用まで、"総合的にサポート"します。

【資料内容】

打刻の種類、勤務・休暇の申請機能、残業チェッカー、利用イメージ、導入事例、利用料金

目次【本記事の内容】

コロナ渦でも4割の企業は未導入。テレワークの現状は?

まずは、テレワークがどのくらい浸透しているのか、その現状を見ていきましょう。

東京都が2020年9月に発表した「テレワーク導入実態調査結果」によると、東京都内の企業2,034社のうち57.8%がテレワークを導入していることがわかりました。

2019年度の同調査(25.1%)から32.7%も増加していることから、急激なニーズの増加が伺えます。それに加え、80.4%の企業がテレワークを「継続・拡大したい」「継続はしたいが、拡大は考えていない」のいずれか意向を持っており、今後もテレワークは広く浸透していくと考えられます。

テレワークはコロナ渦だけ?今後の必要性

新型コロナウイルスの流行により導入が進んだテレワークですが、感染症終息後も引き続きテレワークで働きたい、と考えている人は多いようです。

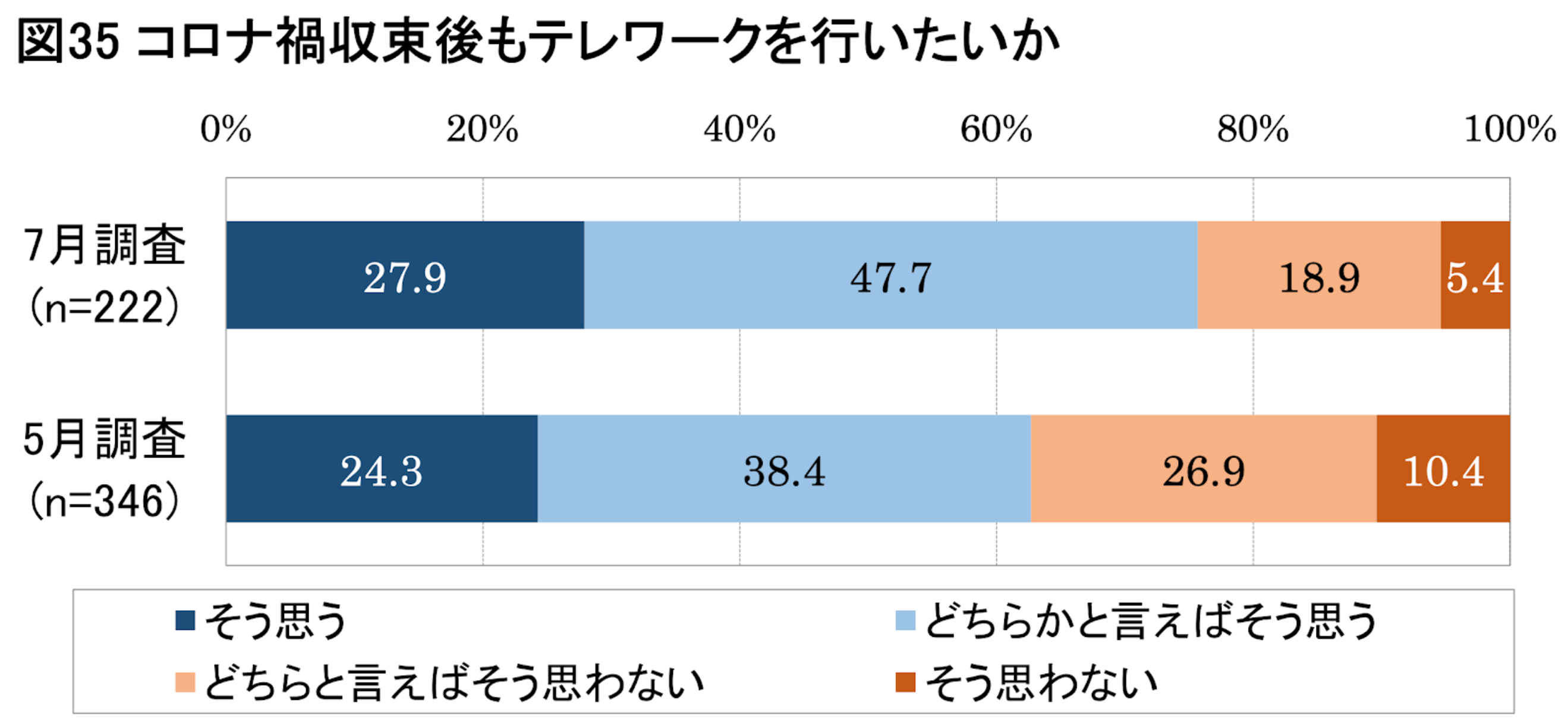

下記は、日本生産性本部が全国の1,100名の雇用者を対象に行った、「第2回 働く人の意識に関する調査」(2020年7月6~7日)です。

調査結果よると、新型コロナウイルスが終息した後も、引き続きテレワークを利用したいと考えている人は合計で75.6%に上ることが分かります。これは、5月次の同調査(62.7%)よりも上昇しています。

また同調査項目において、50代男性に絞った結果(87.8%)と、管理職に絞った結果(89.2%)はいずれも9割に近くとテレワーク継続の意向が高くなっています。部下の管理が難しくなると懸念されているテレワークですが、当の管理職はかなり前向きな捉え方をしていることがわかります。

企業側がテレワークを続けるメリットとしては、出社する従業員の数が減るため、オフィススペースを縮小することが可能である点が挙げられます。結果的にオフィス備品や光熱費など、毎月の固定費のうちの多くを占めるオフィスにかかるコストを削減することに繋がります。

従業員側のメリットとしては、通勤費・通勤時間の削減に繋がること、家庭で必要な時間を割けることなどが挙げられます。また、一人で作業に集中できる時間を確保できるため、生産性の向上にも繋がります。

以上のように、テレワークが浸透することは働き手・企業双方に大きなメリットがあるのです。

社会全体でテレワークが浸透すると、通勤による混雑が緩和され、都市部に人口が集中することを抑えることができます。「テレワーク」という働き方は、新型コロナウイルス対策としての一過性のものではなく、社会全体で今後もさらに活用していく必要がある働き方なのです。

テレワークの形態

一口にテレワークと言っても、その形態は様々です。今後テレワークを取り入れて裾野を広げたいという方は、今一度テレワークの形態について確認しておきたいところでしょう。

広義でいえばテレワークは、ICT(情報通信技術)などを活用した、働く場所にとらわれない柔軟な働き方のことを指します。今回は以下の3つの形態に分けて、ざっくりとご紹介していきます。

- 在宅勤務

- サテライトオフィス勤務

- モバイル勤務

<在宅勤務>

在宅勤務とは、社員が自宅を勤務地にした働き方のことです。会社には出勤せず、インターネットを介したリモートワークが中心になります。

在宅勤務のメリットは、移動の手間が省けること、家事や育児に時間を充てられることです。仕事とプライベートの両立がしやすいぶん、会社内とのコミュニケーションが減少します。どうしても伝達ミスや伝達漏れが起きやすくなってしまうので、要注意です。

<サテライトオフィス勤務>

サテライトオフィス勤務は、会社近くや自宅近くに用意したサテライトオフィスを利用した働き方です。自宅に家族が集中できない従業員、自宅に作業スペースやネット環境が確保できない従業員がよく利用しています。

サテライトオフィスは複数人でスペースを共有する上で、パソコンも共同で使用することが多くなります。他の従業員に情報が見えてしまったりと、セキュリティ面でやや課題が残るでしょう。

<モバイル勤務>

モバイル勤務は、完全に場所に縛られない働き方のことを指します。ノートPCやタブレットなどの持ち運び可能な端末さえあれば、自宅、カフェ、車内、出張中のホテルなど勤務地は様々です。

自由な場所、時間で働くことができるのは魅力的ですが、どうしても不規則な生活になってしまいがちです。自己管理が徹底できる人に限って、モバイル勤務をおすすめします。

▼テレワークの導入と効果についてもっと知りたい方は別記事「テレワークの導入と効果について」も合わせてご覧ください

テレワークのメリットを最大限活用するには

テレワークは働き手・企業の双方に大きなメリットがありますが、ただ闇雲に取り入ればいいという訳ではありません。生産性の高いテレワークには、条件があるのです。

ここでは、海外の興味深いデータを紹介したいと思います。

CAS ( Centre d’analyse stratégique )、フランス首相付きの戦略分析センタ―における2009年発表のデータによると、テレワークが週2.5日以上だと従業員間のコミュニケーション不足によって従業員の孤立が進んでしまい、逆に生産性が下がってしまうことがわかっています。

フランス人が「テレワークは週2日まで」と言う理由(村田 弘美) @moneygendai

そのため、フランス企業の多くは週2日限定でテレワークを導入しています。

テレワークは生産性の向上が期待される反面、比重が大き過ぎると逆に生産性が落ちてしまうという懸念もあります。ただ、今後テレワークの需要は高まってきますし、多くのメリットが存在することを考えると、あまりネガティブに捉えるべきではありません。

テレワークのメリットを最大限活かすためにも、今後の取り入れ方や、テレワークで解決しなくてはならない課題に向き合っていきましょう。

▼テレワークのメリット・デメリット、実際の国内導入事例を知りたい方は別記事「テレワークは週2まで」が良いは本当?生産性が上がるテレワークとは も合わせてご覧ください。

テレワークの導入が進まない理由

日本は諸外国に比べ、テレワークの導入が遅れています。

理由の一つとして、契約書類への直筆サインやハンコを用いたり、対面での打ち合わせが礼儀とされる日本独特の文化が挙げられます。

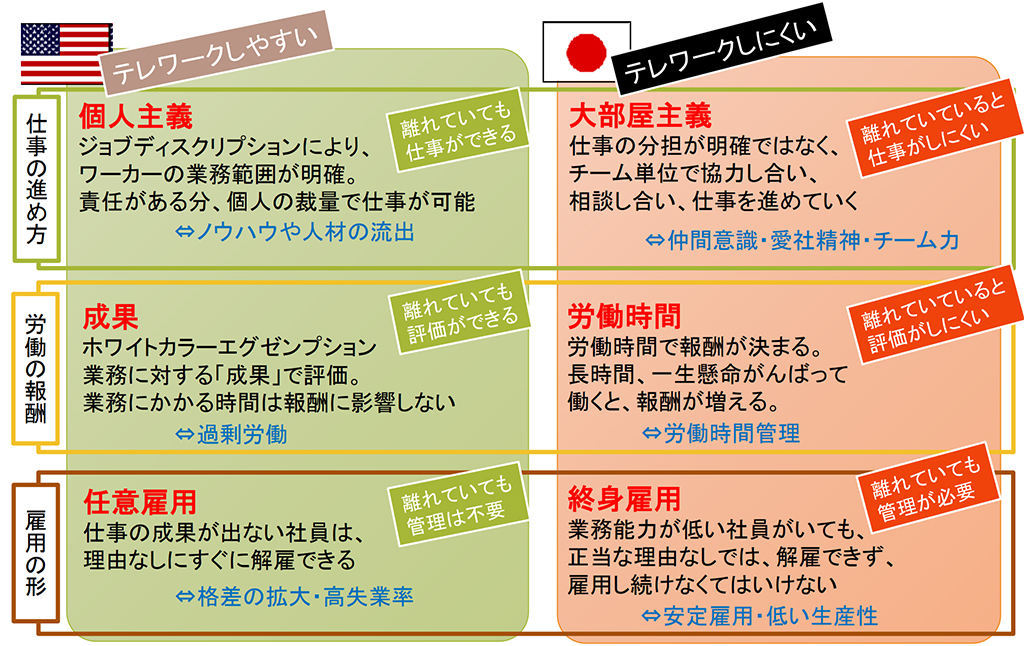

実際に内閣府の「テレワークの適切な導入及び実施のためのガイドライン」は、日本がアメリカに比べてテレワークの導入が進まない原因として、下記のような労働環境の違いを挙げています。

出典:内閣府|テレワークの適切な導入及び実施のためのガイドライン

対面でコミュニケーションを重視する労働環境や勤務時間が評価軸の一つになるといった職場環境が珍しくない日本において、従業員が職場に不在で就業状況を把握できない状態は、極めて不安だと言えるでしょう。

テレワークへ移行は従業員を管理する側にとって、従来の働き方を根本的に変えることを意味します。そのハードルは決して低くありません。

ただ、河野大臣が2020年9月24日に全ての中央省庁に「ハンコの見直し」を要請し、小泉環境相や平井デジタル相も賛同した通り、日本の社会・働き方がオンラインに移行し始めているのは確かです。

勤怠管理で解決!テレワークで生じる主な組織課題3つ

テレワークで懸念されるのは、監視の目がないことや、コミュニケーションの不満によって生産性が低下することです。

視覚的に従業員を管理できない状況において、いかにうまく従業員の就業状態を把握できるかが企業の生産性に大きく影響してきます。

企業が適切な「勤怠管理」を行うことで、生産性を上げられるだけでなく、従業員の満足度も向上します。こうした相乗効果が、企業全体の利益アップにも繋がってくるのです。

勤怠管理システムが整わないままテレワークを実施した組織では、

- 従業員がきちんと勤務しているかわからない

- 残業や深夜勤務が増加した

- 集計作業による手間が増えてしまった

などの課題が発生してしまうことがあります。

次の章では、こうした課題の解決策を、それぞれ詳しく解説していきます。

「きちんと勤務しているかわからない」には、空間共有と日報の導入

周囲に上司や同僚の目がない環境においては、従業員が仕事をきちんと行うのか、いわゆる「サボり」が出るのではないか、という不安を抱える企業も多いのではないでしょうか。

在宅勤務では、オフィスのように他者の目に晒されているという緊張感が薄れるため、「いつどのように仕事をするか」は個々人に委ねられています。そのため企業側は、適切に従業員を管理する体制を整えなければなりません。

「管理」と聞くとどうしても「監視」に近いものをイメージしがちですが、自由度が一切ない、がんじがらめの「監視」とは異なります。働き手のモチベーション低下を招いてしまう可能性も考える必要があります。

ここでは、一定の裁量権を与えつつ適度な緊張感を保つことのできる、適切な管理方法を2つご紹介します。

1. 空間共有

空間共有は、勤務時間中にzoomやwherebyなどといったWeb会議システムを利用して常に画面を接続しておくことで、離着席の状況を視覚的に把握することができる方法です。

常に自分の顔が画面に映されていることに難色を示す人もいますが、ブラウザ上で別の作業をしていれば、Web会議の画面が隠れたり、小さなアイコン表示になったりするので、そこまで憂慮する必要もありません。

部署やチーム単位でチャンネルを作成して「空間共有」をすれば、ふとした時に声をかけることができ、まるでオフィスにいるかのような気軽なコミュニケーションも可能です。

下記はビジネスシーンでも無料で利用できる主なWeb会議システムをまとめたものです。

もし従業員の勤務状況の把握やコミュニケーション不足にお悩みであれば、ぜひ導入してみてください。

Web会議システムの無料サービス範囲

| Whereby | Skype | Google meet | zoom | |

|---|---|---|---|---|

| 参加上限 | 4名 | 50名 | 100名 | 100名 |

| 時間制限 | 無制限 | 無制限 | 60分 ※2020/9/30までは無制限 | 40分 ※1対1の場合は無制限 |

| 対応ブラウザ | Google Chrome (推奨)FirefoxOperaVivaldi | Microsoft EdgeGoogle Chrome | Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeSafari | Internet ExplorerMicrosoft EdgeGoogle ChromeSafariFirefox |

| URL | /news/detail/3753/?url=https%3A%2F%2Fwhereby.com%2F | /news/detail/3753/?url=https%3A%2F%2Fwww.skype.com%2Fja%2Ffree-conference-call%2F | /news/detail/3753/?url=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2F | /news/detail/3753/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2F |

※サービスにより対応していないブラウザや、ブラウザが最新のバージョンでないと利用できないも場合もあります。

2.日報の導入

テレワークにおいても、オフィスに出社する勤務においても、本来評価されるべき指標はパソコンの前にいた時間ではなく、パフォーマンスです。

日報は、パフォーマンスを適切に評価するために有効な手段といえるでしょう。

決められた日報のフォーマットを用意し、業務終了のタイミングで1日の成果や気づき、今後の計画などを報告するという枠組みを設けるのです。

▼日報の例

業務内容:

請求書作成(A社、B社、C社、D社)

ミーティング2件(社内・E社)

××プロジェクトのセミナー準備

報告事項:

E社との打ち合わせの結果、デザイン案Aで進めることになりました。

困りごと・相談したいこと:

××プロジェクトの進捗が芳しくなく、今後のスケジュールについて相談させてください。

注意すべき点は、日報の作成自体に手間や時間がかかってしまっては元も子もないので、あくまで簡易的なものにすることです。また、上司からのチェックを受けることを目的とするのではなく、個人が1日の振り返りを行うことで生産性を確認し、翌日の業務効率化を狙うために記す、という意識を持つことです。

報告の方法は様々ですが、共有用スプレッドシートに日報のページを設ける、チャットツールでポストを用意する、など負担にならない方法が望ましいでしょう。

「残業・深夜勤務が増加した」には、タスク・勤務実態の共有

従業員が在宅勤務を希望する背景には、子育てや介護といった事情もあります。なので在宅勤務は、固定の就業時間内に業務を終えられないケースも発生してきます。

中でも子育てをしている従業員は「子どもが起きる前/寝る前」といった固定の時間外で就業しているケースも少なくありません。

そこで意識しなければならないのは、テレワークで「どう残業や時間外労働を減らすか」ではなく「どう従業員一人ひとりの事情を踏まえ、タスク・勤務実態を共有できるか」になってくるのです。

従業員一人ひとりのタスクを明確にし、勤務実態を可視化して共有することで、「時間」ではなく「パフォーマンス」での評価が可能となります。「パフォーマンス」さえ適切に評価できれば、テレワークであろうとなかろうと実質的な労働は同じなので、これまで以上の残業や時間外労働が発生することもありません。

勤怠管理システム「MINAGINE就業管理」には、従業員の日々の出退勤管理や有給・振休をチェックした上で、個人のストレス度を確認できる「チェッカー機能」が備わっています。

| 出勤状況チェック | 社員の出勤・遅刻状況、有給の有無がリアルタイムで確認できます。 |

|---|---|

| 労働時間チェック | いつの残業時間が多いのか、どんな内容で残業申請されてるのか確認が可能です。 |

| サービス残業時間チェック | タイムカード上の残業時間と、申請されている残業時間の差違の取得や、月別、日別、社員別でソートをかけて分析することができます。 |

| 遅刻・早退チェック | 定時出社した社員、遅刻出社した社員、欠勤の社員などが一覧で表示されます。 |

出典:MINAGINE就業管理

時間外労働を余儀なくされている人にとって、自身の働き方や心理状態をマネジメントしてくれるシステムは、安心材料の一つとなるでしょう。

「集計作業で手間が増えた」には、クラウド型勤怠管理システムの導入

テレワークの導入で懸念されるのが、従業員の出退勤をオンライン上で集計する際、必要以上に手間が掛かってしまうことです。

ツールの導入やルールの整備など、きちんとした準備が行えないままテレワークを実施した企業の多くは、メールでの出退勤の報告や、エクセルによる手動の勤怠管理を行なっています。

しかし、全ての従業員の勤怠管理を手動で行うには限界があり、ヒューマンエラーのリスクも高くなっています。

そこで働き手も管理側もストレスなくテレワークを続けるために、クラウド型勤怠管理システムの導入が不可欠だと言えるでしょう。

クラウド型勤怠管理システムとは、従業員の勤怠データを、クラウド上で管理できるシステムのことです。ここ10年くらいの間に広く普及しています。

タイムカードやエクセルとは異なり、出退勤の記録をリアルタイムで自動集計することができます。従業員1人1人の勤務実績データを、給与計算以外でも活用することが出来る点も大きなメリットとして挙げられます。

弊社が運営する「MINAGINE就業管理」は、人事労務のプロフェッショナル集団が開発したクラウド型勤怠管理システムです。

「MINAGINE就業管理システム」の特徴は、

- 従業員一人ひとりの労働時間を内訳別に、自動集計してくれる

- 労働時間の管理はもちろん、残業申請、休暇申請といったフローも完備

- 出勤簿を労基署推奨のフォーマットで出力できる

- G suiteやSlackと連携可能

などが挙げられます。ユーザーにとっても利便性が高くテレワークで生じる多くの問題を解決することができます。

「テレワークを導入したけれど課題が山積」とお悩みの企業のご担当者は、ぜひ導入をご検討ください。

Slack打刻の活用でテレワークをさらに促進

テレワーク導入の際には会社以外の場所で打刻する必要があります。加えてテレワークの課題の一つであるコミュニケーション不足の解決も期待できるのがSlackの活用です。

Slackと連携可能な勤怠管理システムを利用すれば、Slackから勤怠管理システムに打刻することができます。

リマインド機能とGPS機能で打刻漏れや不正打刻を防ぐことができるため、視覚的な管理ができないテレワークでも安心です。

さらにチャンネルを活用することで日報の提出や勤怠情報の共有、進捗状況を気軽に報告することが可能でコミュニケーションの活性化につながります。

先ほど紹介した「MINAGINE就業管理」もSlack連携が可能です。Slackの活用でテレワークのデメリットを解消しつつ、メリットを最大限活用できるように工夫しましょう。

▼Slack打刻や連携している勤怠管理システムに興味がある方は別記事「3分でわかるSlack打刻!テレワークにもおすすめできる3つの理由」も合わせてご覧ください。

まとめ|勤怠管理ツールやルールの導入で満足度の高いテレワークを

今回は、テレワークにおける勤怠管理の悩みとその解決方法について解説いたしました。

テレワークの導入で発生してしまった悩みや課題は、

- zoomなどのWeb会議を利用して空間を共有、日報を導入する

- 従業員それぞれのタスクと勤務実態の把握し、共有する

- クラウド型勤怠管理ツールを導入する

といった方法で解決することができます。

今回は「勤怠管理」という視点でテレワークについて解説しましたが、働き手と企業どちらにとってもメリットの多い「多様な働き方」が、今後も根付いていってほしいものです。

勤怠管理を忙しくてできない!という人事担当者様へ

労務管理をちゃんとやりたい。きちんと給与計算をして、未払賃金をなくしたい。

過重労働を減らして時間外勤務の上限規制と36協定を遵守したい。

在宅勤務やフレックス、新しい働き方を導入したい。

しかし、しっかりとやろうとすればするほど、業務は複雑になり確かな知識が必要になります。しかし、多忙で人的リソースが少ないといった理由からそこで足踏みをしてしまう担当者もする方は多いのではないでしょうか?

そこで導入を検討したいのが、労務管理をよくしたい人事労務担当の味方「MINAGINE就業管理システム」です。

・最大3カ月間、全社的に勤怠システムが稼働開始できるまでコンサルタントがサポートします

・導入段階で、就業規則や賃金規定など、就業管理に関するルールで不安な点を、当社社労士がアドバイスします。

・給与計算のアウトソーシングまで一貫してサービス提供が可能です。

労務管理のレベルアップは、「重要だけど緊急ではない」と思われがちですが、働き方改革の流れや、新型コロナウィルスの影響による就業環境の社会的な変化など、後回しにすれば会社にとって大きなリスクになります。

”会社の未来をまもる”ためにも、是非「MINAGINE就業管理」サービスをご検討ください。

記事提供元

人事の力で会社をみんながいきる場所にする

「HRソリューションラボ」

「すべての会社に人事部を」を理念とする株式会社ミナジンが運営する人事労務の課題解決に役立つ情報メディアです。

おすすめコンテンツ

関連ニュース

新着動画

関連情報

-

請求書受領サービスの 失敗しない選び方

おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

組織を成功に導くサーベイツールの選び方

おすすめ資料 -

5社比較表付き!電子帳簿保存システム選び方ガイド

おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント

ニュース -

【人気簿記記事7選】簿記はスキル・キャリアアップに活かせる最強資格!

ニュース -

WTC_DEV-7582 Manegyパーツの修正

ニュース -

提供元表示テスト

ニュース -

もっと見るリンク先:テスト

ニュース -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?

おすすめ資料 -

契約不適合責任とは?売買契約書で 注意すべきポイントについて

おすすめ資料 -

人手不足解消の打ち手 「多様な」人材活用チェックポイント 人事給与アウトソーシングサービスを提供する三菱総研DCSが解説!

おすすめ資料 -

サーベイツールを徹底比較!

おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

おすすめ資料 -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。

ニュース -

dev環境の新着通知メールテスト

ニュース -

1月9日公開記事

ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部

ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?

ニュース