公開日 /-create_datetime-/

通信教育・研修・アセスメント・eラーニングを柱とした人材育成支援事業を手掛ける、株式会社日本能率協会マネジメントセンター(代表取締役社長:張士洛、中央区、以下JMAM[ジェイマム])は、近年、「働き方改革」により、企業の研修や教育で注目をされているeラーニング活用※1において、国内企業の社員教育の実態調査を次の要綱にて実施しました。

- 調査期間:2017年9月~11月中旬の約2ヵ月間

- 調査対象:日本国内の主要法人から抽出した企業等の人事・教育担当者

- 調査方法:インターネットを利用したネットリサーチ方式

※実施頻度:2013年度より隔年で実施。今年度で3回目

※1<本調査におけるeラーニングとは>

インターネット等のネットワークを利用した学習形態を対象とし、ゲーム機やパソコン向けソフトウェアを利用したものを除く。学習コンテンツとしては、ビジネス、語学、IT、技術、教養を対象とする。

eラーニング活用の概況

今回のアンケートでは、eラーニングの実施率は今回79.1%で、前々回(2013年調査)の62.3%、前回(2015年調査)の80.0%と、 eラーニングの活用が企業内で定着してきていることがわかる結果となりました。

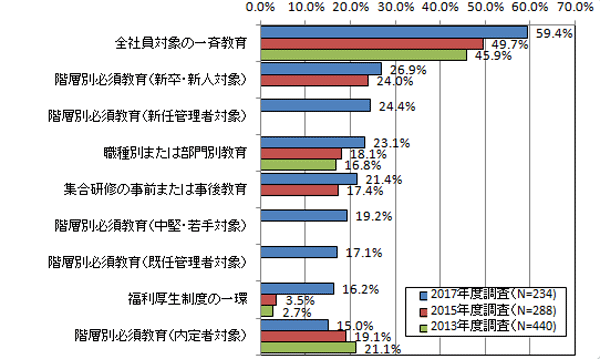

(図1)

実施企業においては、66.2%が「全社員」を対象に実施し、図1のグラフを見て頂くと、導入形態も、「全社員対象の一斉教育」が59.4%と、前回調査から約 10 ポイント増加し、年々増加している事が伺えます。

次点は「階層別必須教育」であり、その対象は「新卒・新人対象」「新任管理者対象」「職種別または部門別教育」「集合研修の事前または事後教育」で活用されています。

しかし、前回調査よりも大幅に増加した注目するべき項目は、「福利厚生制度の一環」による導入です。前回の調査時点では、3.5%だったにも関わらず、今回は16.2%と、前回の調査から約13ポイントの大幅な増加となっています。

これは、純粋な社員教育という枠にとどまるだけでなく、“働き方改革”に伴い、時間的余裕が少しずつ生まれているなかで、社員の自主的な学習を促す狙いがあると考えられるのではないでしょうか。企業としては、働き方改革により、社員の業務時間を管理していくことも重要ですが、そこから生まれた時間を有効活用できる環境を用意していく事も、企業として必要となっているのではないでしょうか。

また、“働き方改革”の影響は、「eラーニング学習可能時間」にも影響を及ぼしていることが分かってきました。

学習可能時間は「就業時間内、就業時間外、どちらも可」が53.4%と過半数となったのですが、前回調査に比べて約6ポイント減少しています。

代わりに、「制度(必修)コースのみ、就業時間内も可」(18.4%)、「就業時間内でのみ」(13.7%)は、ともに前回調査から5ポイント程度増加しているのです。働き方改革により国から労働時間の適正把握が求められ、労働時間の捉え方がより厳密になっていることへの表れと考えられます。

eラーニングで実施している教育テーマは「コンプライアンス」が約7割

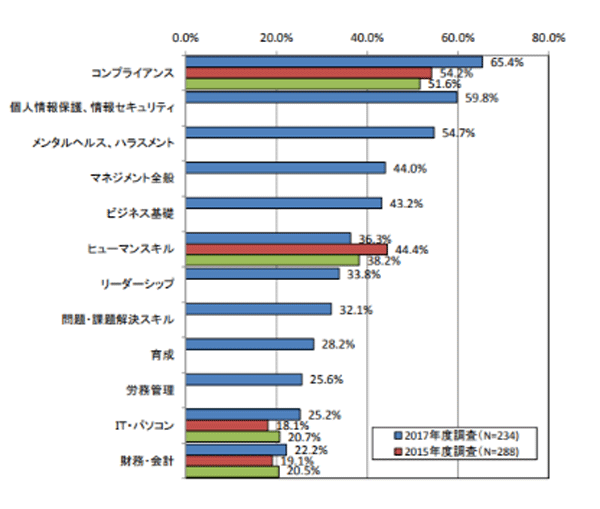

(図2)

(図2)のグラフを見て頂くと、実施している教育テーマのトップ3は、「コンプライアンス」「個人情報保護、情報セキュリティ」「メンタルヘルス、ハラスメント」の順となっていますが、最も実施されているのは「コンプライアンス」65.4%であり、前々回、前回調査から引き続きトップをキープしている状況となっています。前回だけの調査からみても、約 11 ポイントも増加をしているのです。

2位、3位の「個人情報保護、情報セキュリティ」(59.8%)、「メンタルヘルス、ハラスメント」(54.7%)を見ても、半数以上の企業で実施されており、近年、コンプライアンス、ハラスメントに関連したニュースが報道される機会も非常に多いことが影響をしているのか、経年で見ると、社会状況を反映したテーマが 選ばれる傾向はより強くなっているといえるのではないでしょうか。

eラーニング学習時の使用機器の実態

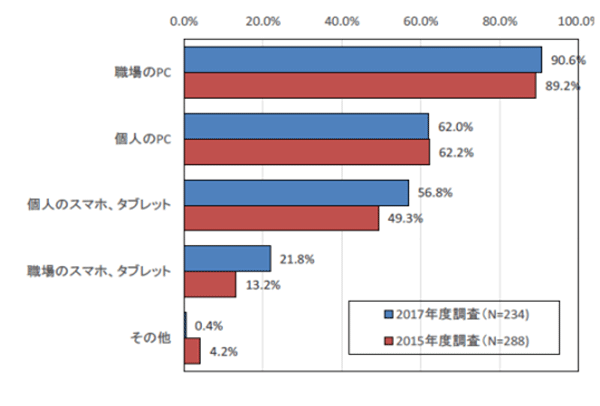

(図3)

eラーニングにて学習する際に使用される機器に関しての調査では、図3のグラフを見て頂くと、「職場のPC」が90.6%と圧倒的で、前回調査からほとんど変化はない状況となりました。

しかし、「個人のスマホ、タブレット」(56.8%)、「職場のスマホ、タブレット」(21.8%)は前回より7~8ポイント増加をする結果となったのです。これは、企業でのeラーニング活用が定着したことで、携帯できるツールを使って、スキ間時間に学習する傾向が表れているということと、「福利厚生制度の一環」としての導入が進んだことにより、働き方改革により、生まれた時間に「個人のスマホ、タブレット」で、自己啓発などを行えるようになったことも影響しているのかもしれません。

また、職場のPCを使用する数値もやや押し上げる結果となりましたが、スキ間時間でも学習が行えるようになったとはいえ、上記でお伝えをしたように、業務時間内に学習を行える状況が後押しをしているのではないでしょうか。

本調査は、e ラーニングの実施状況、実施企業においては導入形態 や実施の実態、有効活用方法、実施していない企業においては実施していない理由などを把握することにより、今後のeラーニングの 有効な活用方法や開発の方向性を考察するために実施しましたが、現在の企業の「働き方改革」に対する姿勢や現状、コンプライアンスやハラスメントなど、企業が注目をしている事柄までも反映をされる結果となりました。

JMAMでは、これからより一層働き方や組織が柔軟な対応を求められるようになる中で、時代の背景を映し出すeラーニングをより一層注目していきたいと思っております。

今回の調査結果をより詳しく知りたい方は、下記URLよりお問い合わせください。

無料体験IDのお申し込みはこちら:/news/detail/356/?url=https%3A%2F%2Fwww.jmam.co.jp%2Fbrochure%2F1226602_2381.html

JMAMが提供するeラーニングサービス「eラーニングライブラリ」について:/news/detail/356/?url=http%3A%2F%2Fwww.jmam.co.jp%2Fhrm%2Felearning_lib%2F

記事提供元

日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)

日本能率協会(JMA)グループの中核企業として1991年に設立されました。通信教育・研修・アセスメント・eラーニングを柱とした人材育成支援事業、能率手帳の新生ブランド『NOLTY』や『PAGEM』を代表とする手帳事業、ビジネス書籍の発行を中心とした出版事業を通じて、「成長したいと願うすべての人」を支援し続けていきます。

おすすめコンテンツ

関連ニュース

新着動画

関連情報

-

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

雇用契約書の記載事項を知りたい方必見!必須事項や注意点を解説

おすすめ資料 -

新規ユーザーも 乗り換えユーザーも「シンプルで使いやすい」と 口コミを寄せる、勤怠管理に特化したクラウドサービスとは?

おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント

ニュース -

提供元表示テスト

ニュース -

もっと見るリンク先:テスト

ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。

ニュース -

1月9日公開記事

ニュース -

オフィスステーション導入事例集

おすすめ資料 -

株式譲渡契約書とは?記載事項や作成時の注意点について解説!

おすすめ資料 -

どう選ぶ?契約ライフサイクル管理(CLM)ソリューションの選定に役立つ評価チェックリスト

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

【面接対策】ハイスキルエンジニア学生を惹きつける!必見の面談テクニック!

おすすめ資料 -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部

ニュース -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?

ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に

ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ

ニュース -

ブログカードテスト

ニュース