公開日 /-create_datetime-/

新残業規制による経営リスクの増大

今国会の最重要法案として注目を集めた働き方改革関連法が6月29日に参院本会議で可決され、成立しました。法案の中には罰則付きの残業時間の上限規制が盛り込まれており、大企業では2019年4月から、中小企業も2020年4月から適用されることになりました。

具体的な残業の上限規制は以下のとおりです。

- 休日を含む残業時間は、1ヵ月あたり100時間未満とする

- 休日を含む残業時間は、2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月のいずれの平均においても80時間未満とする

- 休日を除く残業時間は、年720時間以内とする

- 休日を除く残業時間が45時間を超える月は、年6回以内とする

ご覧の通り条件が複雑で、例えば「1年間で休日を含む残業時間の上限は何時間か?」といった基本的な問いでさえすぐに答えを見出すことが難しいものになっています。

しかし、違反には罰則が規定されているので、会社としてはすべての従業員の労働時間をしっかりと把握する必要があります。特に、新しく入社した従業員や長時間働くことをいとわない若手の管理職がうっかりオーバーするといった事態にならないよう注意が必要です。

このような複雑な条件を継続的にすべてクリアしていくためには、将来の違反リスクを事前に感知し、迅速に関係者へ注意喚起するなどの対応が求められます。管理職や従業員自身の意識任せではリスク管理が不十分になってしまうため、多くの企業では社内システムの改修や新しいツールの導入検討が現在進行系で行われている状況ではないでしょうか。

政府ガイドラインから読み解く労働時間管理の要点

残業の上限規制が厳しくなり、システムによる管理が必要なことは明らかですが、各現場から報告される残業時間が上限規制の条件を満たせばすべて解決なのでしょうか。ここでは、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(2017年1月20日策定)」を読み解いて、そもそも労働時間管理とはどうあるべきなのかという点について考えてみます。

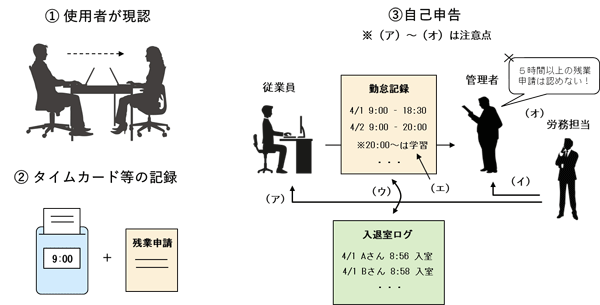

図1 労働時間把握ガイドラインに記載されている労働時間の把握方法

ガイドラインを確認すると、労働時間の適正な把握のためには、原則として以下の方法をとるべきだと書かれています。

①使用者が、自ら現認することにより確認すること

②タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること

①の方法は上司が部下の業務開始、業務終了を自ら確認して記録するという方法です。②の方法はタイムカードやパソコンの利用時間をベースとし、残業申告書などがあればそれも突き合わせて、時間を記録するという方法です。

①の方法は常に上司が部下と同じ部屋にいて作業の開始と終了を記録するという想定なので、現実の運用として徹底するのは難しい場合が多いのではないでしょうか。また、②の方法についても、タイムカードの押し忘れ、パソコンを利用しない業務時間の存在(直行直帰を含む外出の場合など)をゼロにすることは難しく、こちらも現場の運用としては例外を認めざるを得ないケースが多いのではないかと思います。

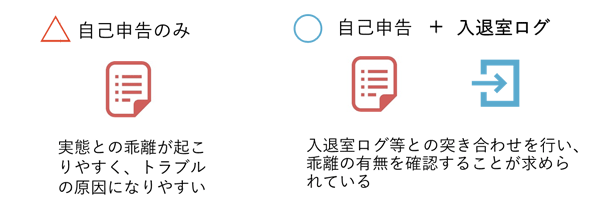

ガイドラインでは原則を定めつつも、やむを得ない場合は自己申告による記録(③)も認めています。しかし、自己申告は実態との乖離が起きやすいため、多くの条件を課しています。以下に各条件を簡略化した説明をあげておきます。(詳細はこちらをご確認ください)

(ア)自己申告を行う本人にガイドラインの説明を行い、実態を正しく記録させること

(イ)労働時間を管理する使用者に対してガイドラインの説明を行うこと

(ウ)自己申告と実際の労働時間に乖離がないか確認し、乖離がある場合には実態を調査して労働時間の補正を行うこと

(エ)自己申告での業務終了時間後に事業場内に残っている時間について、学習等の理由が報告されていても、実際には使用者の指揮命令下に置かれている場合は労働時間とすること

(オ)自己申告で実態と乖離した時間を報告せざるを得ないようなルール設定や記録上問題のないように繕う慣習がないか確認すること

なお、タイムカードやICカードによる記録と自己申告を併用する場合については、ガイドラインでは自己申告の場合と同様の留意が必要とされています。

勤怠管理ツールの自己申告化リスク

近年、オフィスに備え付けのタイムカードやPCログだけで労働時間を捕捉、確定することが難しくなり、多くの企業がWebブラウザやスマートフォンアプリから打刻するタイプの勤怠管理サービスを活用しています。

しかし、ホワイトカラーの業務はそもそも業務時間と休憩時間、業務時間と業務外時間の境界が見えにくく、本人以外が正確に実態を把握するのが難しい側面があります。特に直行直帰の多い職種では自己申告になることが多いのではないでしょうか。また、あってはならないことですが、ガイドラインで厳しく条件を課されていることが暗に示すとおり、上司の言動や職場の状況を考慮して開始の打刻前や終了の打刻後に作業することが比較的容易にできてしまう点も注意が必要です。

図2 自己申告と実態の乖離に注意が必要なケース

このように、勤怠管理ツールを導入しても、ホワイトカラー、特に外出の多い現場や多忙な現場では自己申告と実態が乖離してしまうリスクがあります。そのような実情から、サービス残業に関する労務トラブルが発生した場合には、本人の打刻だけではなく、オフィスへの入退室ログ、PCの起動終了ログ、メールの送信履歴等から労働時間の実態を明らかにするよう求められるケースが増えています。つまり、トラブル発生時においては、本人の打刻による労働時間だけでは実態を説明するに足らないという判断が行われているのです。

本質的な問題は実態と申告の突き合わせが不十分であること

勤怠管理ツールの打刻が自己申告に近くなり、サービス残業を生みかねないというリスクにどう対処すればよいのでしょうか。従業員本人が自分の意志で打刻する限り、サービス残業のリスクを制御するのは容易ではありません。一方で、自己申告以外の方法だけで、業務とそれ以外の時間を完全に切り分けるのも難しいでしょう。

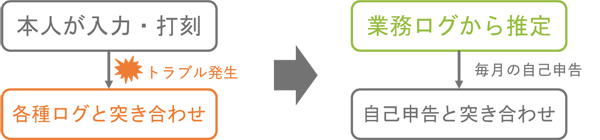

このようなケースでは、ガイドラインの(ウ)に書かれているように自己申告と実際の労働時間の乖離チェックを活用することで、自己申告のリスクを低減することができます。自己申告の時間と入退室ログやPCログなどの時間が整合的かどうかの確認を行えば、仮に実態と乖離するケースがあったとしても、早期に発見すれば未払い残業のリスクをおさえることができます。

図3 自己申告のリスク対策

上図のように乖離のチェックを組み込んだ運用は、トラブル時に調査するログ情報を平時から収集して突き合わせるプロセスに等しく、リスクの早期発見、早期対処に非常に有効であると考えられます。自己申告を完全になくしてしまおうとすると、現場への負担が大きい場合には特に検討の余地が大きいと言えます。

何が業務の実態と関係する?から考える業務ログベースの労務管理

ガイドラインには「事業場内にいた時間」と関連が深い「入退室記録」や「パソコンの使用時間の記録」を申告された労働時間と比較する例が記述されています。もちろん、このような判断が適切な職種もありますが、外出の多い営業職などではこの運用では不十分になるかもしれません。また、BYOD※が認められている企業では、会社にあるPCのログだけでは不十分になるケースも考えられます。

※Bring Your Own Deviceの略。従業員個人が所有するスマートフォンやノートPC等のデバイスを業務で利用すること

業務と関連が薄い情報を集めても、申告と実態の乖離を見つけられないことは明らかです。直行や直帰の多い従業員の入退室ログを見ても実態はわからないでしょう。そのため、申告と突き合わせるログを選定する際には「業務の実態と深く関係しているものは何か?」という視点が重要になります。

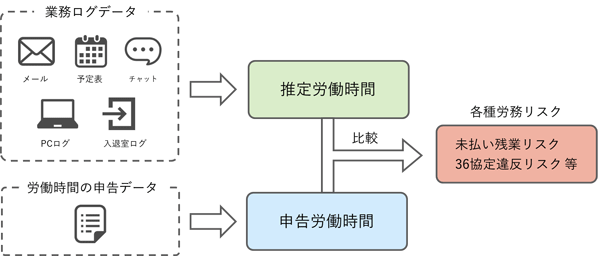

営業職であれば予定表に登録されている顧客とのアポイントが最も業務と直結するデータかもしれませんし、業務でしかメールを使わない職場であればメールの送信ログがそうであるかもしれません。また、このような業務と関連するデータ(以下「業務ログ」と呼びます)を1種類だけに絞らず、予定表に登録された予定、メール送信の日時、入退室ログなど複数重ね合わせれば、労働時間の実態をより推定しやすくなります。

業務ログとするデータを選定できれば、業務ログから推定された労働時間と申告された労働時間との突き合わせを行い、乖離リスクを評価できるようになります。推定はあくまで業務ログベースの機械的な予想であって、実際の労働時間と異なる可能性はあります。しかし、顧客とのアポイントやメール送信の日時を考慮した推定には一定の根拠があり、詳細な調査やヒアリングを行う対象を効率的に絞り込むには有効な手段です。

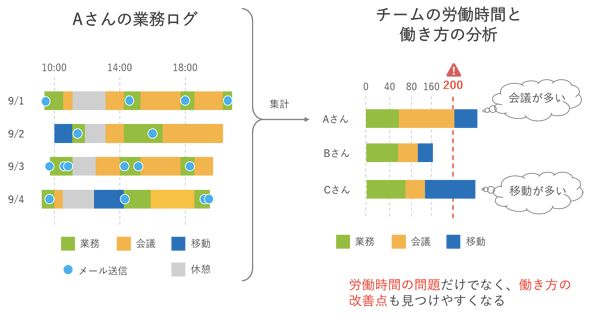

図4 業務ログベースの労働時間管理

従来の労働時間管理は「自己申告ベース、紛争後の事後チェック」という特徴を持っていましたが、ここで紹介した管理方法は「業務ログベース、紛争予防の事前チェック」という特徴を持ちます。前者は水面下でリスクが膨らみやすく、問題が表面化したときに経営に与える影響も大きくなります。後者はリスクが可視化されやすく、問題が小さいうちに発見、対処できる利点があります。

図5 自己申告ベースと業務ログベースの比較

業務ログが可視化されれば生産性向上の施策が見える

業務ログベースの労働時間管理は、リスク管理だけに留まらず、生産性向上施策を考える上での強力な分析ツールにもなります。業務ログが可視化されると、各従業員の働く姿、時間の使い方がよく見えるようになるからです。

会議が多い、外出が多い、メール作業が多い等の傾向が可視化され、関係者で共有されるようになれば、生産性を高めるために行うべきアクションが見えやすくなります。会議の時間が大半を占めるのであれば会議の棚卸しや進行の工夫を検討した方が良さそうです。外出での移動時間が多い場合は、オンライン会議ツールを活用することで移動時間が削減され、飛躍的に生産性が向上するかもしれません。

経営や人事担当者から現場に対して一方的に残業時間の短縮を求めてしまうと、表面上は短縮が達成されたような数字があがっていても、水面下でサービス残業が拡大するといったリスクがあります。一方、冷静に業務ログを分析して関係者がデータに基づいて議論すれば、無駄な作業の削減や業務プロセスの改善といった具体的なアクションをとりやすくなります。

図6 業務ログの活用

会社の風土にもよりますが、業務ログを従業員本人に開示することで、従業員にとっても多くのメリットを享受できる可能性も十分にあります。人によっては業務ログの可視化が「監視」のように感じられるかもしれません。しかし、自分の時間の使い方が自動的に可視化されることは、仕事の進め方の改善点が発見しやすくなるだけでなく、長時間労働をせざるを得ない状況になった場合に、業務ログを通じて上司や経営者に問題を共有する手段となります。

また、今後は人手不足を背景として、育児や介護をしながら在宅で働く、病気と付き合いながら無理のない範囲で在宅で働くという方も増えることが考えられます。業務と業務外の切り替えが頻繁になると正確な記録の負担が大きくなるため、ますます乖離チェックが重要になりますが、業務ログを活用してリスクをしっかりとコントロールできれば、在宅や会社外の労働時間管理も容易になるため、優秀な人材が働ける環境を提供できることになり、生産性を向上させる効果が期待できます。

業務ログベースの労務リスク管理ツールで小さく始めてみよう

このように業務ログベースの労働時間管理は、従来の手法と比較して、リスクの最小化と生産性の向上を両立しやすい管理手法と言えますが、ログの収集と労働時間の推定を手作業で行おうとすると大変です。特に従業員の人数が多くなれば手作業で行うことは非現実的になるでしょう。また、自社で独自のシステムを構築するとしても運用開始までにはかなりの時間がかかり、まずは一部の部門ですぐに試してみたい、とったニーズに合わないこともあるでしょう。

そのようなケースでは、業務ログベースの労務リスク管理ツールを試してみるのも良いでしょう。対象とする業務ログの種類にもよりますが、非常に短い時間で労働時間を推定し、申告との乖離を確認できることが利点です。また、自社内の情報システム部門の協力が得られれば、PCログや入退室ログとの突き合わせもスムーズに行える可能性があります。

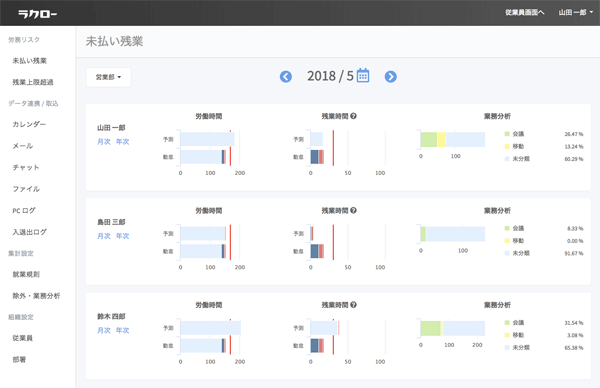

弊社で開発している労務リスク管理ツール「ラクロー」(特許出願中:特願2018-123772号)は、業務ログの収集、労働時間の推定、申告時間データの取込、推定と申告の乖離の可視化など業務ログベースの労働時間管理に必要な機能を網羅し、新残業規制基準でのリスク管理にも対応しています。ご興味、ご関心のある方は以下リンク先のフォームよりお問い合わせください。(販売パートナーのご相談も可能です)

労務リスク管理ツール「ラクロー」

/news/detail/355/?url=https%3A%2F%2Fwww.raku-ro.com%2F

図7 「ラクロー」画面イメージ

【執筆者プロフィール】

岩崎 奈緒己

株式会社ソニックガーデン 経営企画室長、HR事業部長

システム開発会社、モバイルコンテンツ事業会社を経て、2015年に株式会社ソニックガーデンへ参画。受託開発事業、Webサービス事業等に従事。HR関連事業では労務リスク管理サービス「ラクロー」の開発、運営に携わる。

株式会社ソニックガーデン:/news/detail/355/?url=https%3A%2F%2Fwww.sonicgarden.jp

【執筆者プロフィール】 岩崎 奈緒己 株式会社ソニックガーデン 経営企画室長、HR事業部長

システム開発会社、モバイルコンテンツ事業会社を経て、2015年に株式会社ソニックガーデンへ参画。受託開発事業、Webサービス事業等に従事。HR関連事業では労務リスク管理サービス「ラクロー」の開発、運営に携わる。

株式会社ソニックガーデン:/news/detail/355/?url=https%3A%2F%2Fwww.sonicgarden.jp

おすすめコンテンツ

関連ニュース

新着動画

関連情報

-

人事給与アウトソーシングサービス導入検討のポイント(中堅規模企業向け)

おすすめ資料 -

押印に合わせた電子署名形態の選択

おすすめ資料 -

失敗しない請求書受領システム選び方ガイド【2024年1月最新版】

おすすめ資料 -

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方

おすすめ資料 -

フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

おすすめ資料 -

提供元表示テスト

ニュース -

もっと見るリンク先:テスト

ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。

ニュース -

1月9日公開記事

ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部

ニュース -

土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント

おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

おすすめ資料 -

組織を成功に導くサーベイツールの選び方

おすすめ資料 -

消費者契約法で無効にならないキャンセルポリシーの作成方法

おすすめ資料 -

契約書作成の際に必ず押さえておきたい8つのポイント

おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?

ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に

ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ

ニュース -

ブログカードテスト

ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験

ニュース