公開日 /-create_datetime-/

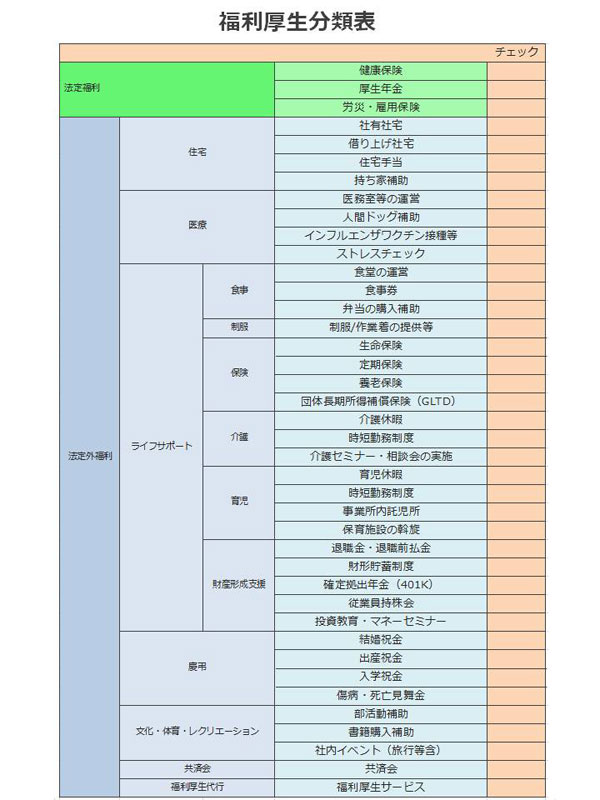

福利厚生には、社会保険の加入や年金など必要最低限の法定福利と企業の裁量で決められる法定外福利と、大きく分けて2種類があり、更に法定外福利は7種類に分けられます。

住宅補助など、通常「福利厚生」として扱われるものはすべて「法定外福利」を指します。

この記事は、法定外福利の分類についてご紹介すると共に、今後自社の制度をどのように整えていくべきかを考える良いきっかけ作りになればと思います。

また今回、種類を解説するのはもちろんですが、中小企業の人事・総務担当者に特に知っていただきたいのが、幅広く福利厚生を充実させることの重要性、優先順位の高い福利厚生は何か? ということです。

その理由は、

- 一般的に福利厚生が整っている優良企業と呼ばれる多くは、この法定外福利の種類全てを満たしている

- 福利厚生を幅広く満たせば、大企業と比べて見劣りすることがなく、従業員満足度も高くなる

- 福利厚生7種類を満たすには企業の負担が大きくなるため、優先順位をつける必要がある

- 優先順位が高いものから整理していくことで効率がよい

からです。

福利厚生についてのそもそもの概要理解をしたい方には、こちらの記事もオススメしております。合わせてご覧ください。

5分でわかる福利厚生の全て!知っておくべき分類と選び方を徹底解説

法定外福利厚生全7種類|表をもとに解説

まずは法定外福利厚生の種類を解説します、自社の制度を整理してみましょう。

今回は日本経団連が毎年行っている福利厚生費調査になぞらえ、法定外福利を7種類に分類しています。

この章では7種類のそれぞれを解説していきます、下の表と照らし合わせながらご覧ください。

①住宅関連

法定外福利厚生の多くを占めるのが住宅関連費用です。

企業がひと月に従業員1人にかける法定外福利の平均拠出は約25,000円、その約半分を占めるのが住宅関連です。

住宅手当、社有社宅、借り上げ社宅、持家補助などがこれに該当します。

社宅については以下の記事で詳しく解説しています。

採用力の強化には社宅の導入を!導入方法と住宅手当との違い

家賃が相場の約3分の1?企業担当者なら知っておきたい雇用促進住宅

②医療・健康

医療・健康に関する制度の導入は、健康経営推進の動きや、2015年12月から50名以上の事業所でストレスチェックの実施が義務化されたことで注目度が上がっています。

医務室・診療所等の運営費や健康診断費、人間ドックへの補助などのヘルスケアサポートが主な内容です。

健康経営・健康に関する福利厚生については以下の記事で詳しく紹介しています。

従業員の健康を守る!中小企業こそ健康経営に取り組むべきその理由

5分でわかる健康経営!取り組みのステップと企業事例を完全解説

③ライフサポート

少子高齢化対策として社会的にも関心が高い部分です。

特に都市部の保育については企業側の努力が求められる風潮が高まっています。

食費:食堂の運営、食事券(バークレーバウチャー)等の補助、弁当の購入補助など

被服:制服/作業着/ユニフォーム等の購入やクリーニング代への補助など

保険:団体長期所得補償保険(GLTD)など

介護:介護休職や時短勤務制度、介護相談会の開催など

育児:育児休暇や事業所内託児施設の運営、保育施設の斡旋(保活コンシェルジュ)など財産形成支援:財形貯蓄制度や持株会、投資教育の提供など

通勤:無料駐車場の用意や社員用バスの手配など

ファミリーサポート:家族手当など

④慶弔関係

お祝い事や不幸事について企業から現金を支給する制度です。

結婚祝金、出産祝金、入学祝金、傷病見舞金、弔慰金、法定超付加給付など

⑤文化・体育・レクリエーション

2020年のオリンピックへ向けて企業運動会や社内部活動への補助金支給を行うなど、福利厚生として取り組むケースは増加傾向にあります。競技施設運営費、イベント開催費、部活動への補助など。

⑥共済会

社員のモチベーション向上企業における共済会は従業員と企業それぞれから資金を捻出し財源を設立、その中から慶弔給付や福利厚生を提供します。

費用のかかり方は企業により異なりますが、一般的には毎月給与天引きとなります。

⑦福利厚生サービス

様々な施設やサービスを特別料金と特典がある形で利用できるサービスです。

企業の人事担当者が個別契約を取りまとめる必要がなく、福利厚生アウトソーシングサービスとも呼ばれます。

福利厚生サービスについては以下の記事でくわしく解説しています。合わせてご覧ください。

企業担当者必見!「福利厚生サービス」のおすすめ5選を解説

福利厚生管理士が選んだ福利厚生アウトソーシング5選【導入事例付】

ここまで福利厚生の種類を解説してきました。

ぜひ、福利厚生分類表を基に自社の福利厚生制度の現状をチェックしてみてください。

もし自社で整備していない福利厚生があれば、新たに拡充することを検討してみてください。

なぜなら、福利厚生が特定の種類に偏っていては社員満足度が上がらないからです。

福利厚生制度は幅広く充実させることが重要

2013年に人材採用・入社後活躍のエン・ジャパン株式会社が運営する、正社員で働くことを希望する女性向け求人情報サイト「[en]ウィメンズワーク」上で、サイト利用者女性819名を対象に「福利厚生」についてアンケートが行われました。

引用:エン・ジャパン「女性の職場環境調査「福利厚生について」

正社員への転職を希望する女性819名に「お仕事さがしで福利厚生をどの程度重視するか」をたずねたところ、「非常に重視する」が28%、「まあまあ重視する」が55%で、計83%の人が重視すると回答。

更に、「あるといい福利厚生」を質問したところ、全体の第1位は「健康診断・人間ドック補助」で64%でした。

年代別に見ると、20代で53%、30代で65%、40代では79%と、年齢とともに健康を意識する方の割合が高まっていることが分かります。

第2位の「寮・社宅/住宅手当・家賃補助」や第3位の「育児休暇・短時間勤務制度」についても、年代によって割合に大きな差が出ており、求める福利厚生は年齢や生活環境によって変化していくことがうかがえます。

つまり、従業員のニーズを満たすためにはどこかに特化した福利厚生ではなく、幅広い分類の福利厚生を押さえる/拡充することが必要です。

福利厚生の整備は優先順位をつけて

幅広い福利厚生を満たす必要があるといっても、足りないものを一度に補うのは難しいといえるでしょう。

なぜなら、日本経団連の第60回福利厚生費調査によると2015年度の法定外福利厚生費は(従業員1人1ヵ月あたり、全産業平均)25,462円/月 となっており、年間1人にかかる合計額は305,544円にもなります。

※回答企業の1社あたりの平均従業員数は4,583人

中小企業において大企業と同水準の福利厚生を用意することは、非常にハードルが高いのではないでしょうか。

そのため、優先順位をつけて拡充することが必要です。

優先すべき福利厚生は「食事」「住宅」「割引制度」

福利厚生を拡充する優先順位は従業員の満足度の高いもの、従業員に喜ばれるものを優先するべきです。

総合人材サービスを提供するマンパワーグループが過去・現在において仕事をしたことがある18~60歳の男女972人を対象に、「会社の福利厚生として良いと思うもの」「実際にあった福利厚生で良かったと思うもの」についてのアンケート調査を実施しました。

引用:マンパワーグループ「福利厚生の人気は『住宅手当・家賃補助』48.3%、『食堂、昼食補助』33.9%」

「これまで勤務した会社において、実際にあった福利厚生でよかったと思うものはなんですか?」という設問の結果として

その理由は、

「食堂・昼食補助」

「住宅手当・家賃補助」

「余暇施設、宿泊・レジャー施設などの割引制度」

となっています。

つまり従業員から喜ばれる「食費」「住宅」「割引」に関する制度が整っていない場合、これらを優先して拡充する必要があります。

ここからは上記3カテゴリについて具体的にご紹介します。

食事に関する福利厚生

オフィス内での弁当販売

無料のケースは少なく企業がいくらか負担して割引提供するケースが多いようです。食堂と同様に従業員負担分の設定によりますが、従業員としては外出して弁当を購入する必要もなく、時間を節約できます。

企業としては弁当業者との契約、販売場所の確保をするのみですので、管理負担は少なくすみます。

食事券の活用

バークレーバウチャーズ社のチケットレストランなどに代表される食事券です。

従業員本人の申請により食事券を安価に購入し(一部企業負担)、全国の提携レストラン・コンビニでの支払いに利用可能というものです。企業の負担額にもよりますが、昼食費の最大半額を補助することが可能です。

企業側としての運用手間もほとんどありませんが、加盟店以外での利用はできませんので注意が必要です。

飲み物、お菓子等の無料提供

昼食でこそありませんが、近年人気のある制度の一つです。

飲食が無料でできるもので非常に魅力的ではありますが、

昼食よりも受益額が落ちますので昼食に対する福利厚生制度を整え、その後検討すると良いでしょう。

住宅に関する福利厚生

住宅手当よりもお得!借り上げ社宅

住宅制度のおすすめは借り上げ社宅制度です。

住宅手当と比べて税制メリットが大きく最終的な受益額が住宅手当を上回ることが大半です。

制度の運用はアウトソーシングすることができるため、

運用負担が企業にのしかかることはほとんどありません。

借り上げ社宅制度の仕組み

従業員の希望物件へ入居手続きの際、家主と従業員個人の契約ではなく、家主と勤務先企業での契約とします。

これにより企業契約の住宅を従業員に使用させるという格好になります。

従業員は給与から家賃分を差し引かれ、課税対象となる収入を圧縮、所得税および健康保険料率の算定にも影響し、結果として支払う税金が少なくてすみます。

当然社会保険料が減ると企業側の負担額も減りますので、双方にメリットがあります。

レジャー割引に関する制度

住宅や昼食のような生活上欠かせないものではありませんが、できるだけ安く、お得に生活したい要望は誰もが持っています。

ここでは社会人だからこそ受けられる割引制度について紹介します。

まずは無料で使える健康保険組合の制度を確認しよう

加入健保によっては、保健事業として、保養所や安価に利用可能な施設があります。払っている保険料から賄われている制度ですので、使わないと損です。

※保健事業…健康を維持するためのサービス

なお、加入者の高齢化を受けて、IT系の健保などの一部を除き保険料率の上昇、保健事業の縮小が毎年起こっているため過度な期待はできません。

福利厚生パッケージサービス 高受益/低コスト

多くの企業から割引などの特典をあつめ、それらをパッケージングし販売しています。

パッケージの利用契約を行うことで従業員は割引などの特典を受けられます。

自社でフィットネスクラブやホテル等と提携するよりもコストが安くなることが多く、バリエーションも豊富です。特長は3点です。

①幅広く従業員のニーズを満たせる

②手間なく簡単に福利厚生を充実できる

③安価なコスト 1人あたり月380円~

また、福利厚生パッケージの導入は福利厚生を拡充できるだけでなく、さまざまな人事・経営課題を解決することもできます。

詳細については、福利厚生サービス導入成功事例集も合わせてご覧ください。

まとめ

法定外福利の7種類、幅広く満たす必要性、福利厚生拡充優先順位についてご理解いただけましたか?

自社に足りない福利厚生、これから拡充すべき福利厚生の見当をつけていただけたら幸いです。

繰り返しになりますが、従業員は幅広い福利厚生を求めています。

そのため福利厚生も広く拡充していく必要があります。

自社に何が足りていないのかを把握するために、まず福利厚生分類表を用い自社の制度を棚卸していただき、「食事」「住宅」「割引」が自社にない場合には、まずこれらを優先して拡充するようにしましょう。

記事提供元:株式会社ベネフィット・ワン運営サイト「BOWGL」

おすすめコンテンツ

関連ニュース

-

すぐに使える勤怠管理テクニックを紹介!フレックスタイム制の導入に伴う課題を解決 6/18(金)株式会社チームスピリット【第2回ManegyランスタWEEKセッション紹介】

-

「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正案 に対する意見募集の結果及び改正ガイドラインの公表など| 9月29日更新の官公庁お知らせ一覧まとめ

-

『ダイナミックに挑み、一つひとつの経験を大切に積み上げたキャリア』 CFOインタビュー 株式会社ジオコード - 吉田知史氏

-

【司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について】など、6月10日更新の官公庁お知らせ一覧まとめ

-

一般職業紹介状況(令和3年11月分)についてなど| 12月28日更新の官公庁お知らせ

新着動画

関連情報

-

債権管理・入金消込効率化『Victory-ONE/G4』導入事例 ~自動消込照合率が91%まで上昇! 株式会社有隣堂~

おすすめ資料 -

中堅グループ企業における 会計システム統一のポイント

おすすめ資料 -

はじめての人事給与BPO(アウトソーシング)活用ガイド

おすすめ資料 -

社印・社判を必要とする文書の電子化

おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画

おすすめ資料 -

提供元表示テスト

ニュース -

もっと見るリンク先:テスト

ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。

ニュース -

1月9日公開記事

ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部

ニュース -

法務部の負担を軽減!「契約ライフサイクル管理システム(CLM)」のキホンを徹底解説

おすすめ資料 -

これなら先方も納得!取引先と請求書電子化をスムーズに進める3つのコツとは?

おすすめ資料 -

顧問契約書/コンサルティング契約書の作成で気を付けておくべき事

おすすめ資料 -

失敗しない請求書受領システム選び方ガイド【2024年1月最新版】

おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?

ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に

ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ

ニュース -

ブログカードテスト

ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験

ニュース