公開日 /-create_datetime-/

2020年5月、通常国会で大きく話題になった検察官の定年延長問題をきっかけに、三権分立の重要性がにわかに取り沙汰されています。

小学校の社会で習ったはずの三権分立。なんとなく覚えてはいるものの、検察官の問題とどのように関係しているのか、意外とあまり理解されていません。今回は、三権分立についてのおさらいと、日本の特殊な事情について解説します。

「三権分立」は近代民主政治を支える基本原理

三権分立とは、国家が持つ大きな権力を、立法権、行政権、司法権の3つに分けることで国家の暴走を抑止しようとする、近代民主政治の基本原理です。これら三権は、国を動かす上で必要なルール(法律)を巡る権限のことで、それぞれ以下のような役割が与えられています。

・立法=法律を作ること

・行政=法律に則って政治を行うこと

・司法=法律がしっかり守られているかをチェックすること

これら三権が1つの機関に集中すると、権力が濫用されて独裁政治につながりやすくなります。

スポーツやゲームなどでイメージしてみるとよくわかります。ルールに則ってゲームを行うプレイヤーが、ルールを自由に作れて、審判も自分でできるとしたらどうでしょう。公平なゲームが成り立たなくなってしまいます。3つと言わず2つの権限が集中するだけでも、バランスは悪くなるでしょう。

このように、三権はそれぞれ強い力を持っているため、バラバラに分けることでそれぞれの力関係を拮抗させ、権力の暴走を防ぐことが可能となります。

この三権分立という考え方が、民主的な近代国家の土台となっています。

18世紀、フランスの思想家モンテスキューが、主著『法の精神』で、三権分立の重要性を説き、現代に続く民主政治の礎を築きました。

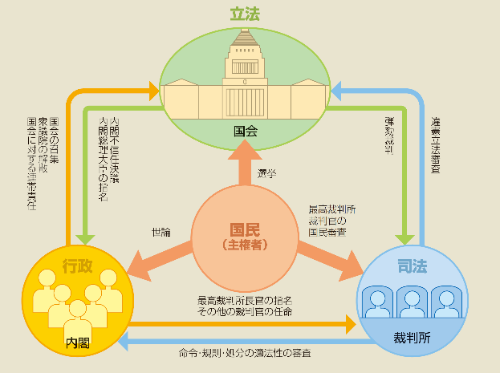

最も重要なのは立法権のある国会

日本では、この三権を行使する機関は、立法=国会、行政=内閣、司法=裁判所となっています。それぞれに独立した機関であり、互いに暴走しないような相互監視システムが作られています。(下図参照)

(画像引用元:衆議院ホームページ「三権分立」)

ところで、この三権の力関係、実は平等ではありません。立法権が最上位に据えられているのです。これは、日本国憲法に明記されていることでもあります。

“第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。”[1]

国会が国の最高機関である理由は、国会を運営する国会議員を、国民が選挙によって選んでいるからです。

日本の主権は、日本国民にあります。つまり、主権を有している国民の意思が、最も強く反映されているため、国会が最上位にあるのです。

しかし、ここで疑問が生じます。行政権は内閣にありますが、内閣総理大臣をはじめとする各省庁大臣のほとんどが国会議員です。

国会議員が行政権を行使しているのはおかしな話です。

実は、内閣を国会議員で組織するというのも、憲法によって定められていることです(第六十七条、第六十八条)。

これは、行政権にも国民の意思を反映させるためのシステムです。国の行政を実際に担っているのは行政官、つまり官吏・官僚です。国民が選挙で選んだわけではありません。そこで、行政のトップを国政選挙で選出された国会議員にすることで、国民の思いや考えを実現してもらえる政治にしているのです(ただし、国務大臣は全員ではなく、過半数が国会議員であることが要件)。

内閣総理大臣と自民党党首の違いは?

内閣と国会との違いや、内閣総理大臣と与党(自民党)党首との違いを正確に説明できる人は、意外と少ないのではないでしょうか。

内閣総理大臣は、行政権を行使する内閣のトップです。

一方、与党(自民党)党首は、政党の党首であり、立場上は立法権を有する国会の構成メンバーです。

さて、内閣総理大臣は国会議員から選ばなければなりません。大半の場合は政権与党の党首が内閣総理大臣になります。

つまり、内閣総理大臣は行政のトップであると同時に、政権与党のトップでもあるということです。国会と内閣の区別がつきにくいのは、ここに原因があります。

実際、安倍晋三総理大臣も、過去に何度か「総理は立法府の長」と言い間違えたことがあるくらいです。それほど、日本では立法府と行政府の区別があいまいになっているということでしょう。[2]

ちなみに、アメリカでは閣僚や公務員が連邦議会議員と兼職することが禁じられていて、立法と行政とを明確に分けています。[3]

なぜ検察官の定年延長問題で三権分立が話題になったのか?

2020年5月18日、安倍総理大臣は、国会会期中に成立を目指していた検察庁法の改正案を見送る考えを示しました。安倍総理は会見の中で、国民の理解が得られなかったことをその理由として挙げています。[4]

事の発端は1月末、内閣は2月7日に定年退職するはずだった黒川弘務検事長(当時)を、急遽定年延長する閣議決定をしました。そもそも検察官の人事は、定年延長が認められていない検察庁法の適用であり、国家公務員法による定年延長の対象にはならないとされてきました。時に政治家や公務員の汚職問題を捜査することもある検察官は、行政官ではあるものの、司法との密接性が高く、国会や内閣からの独立性を維持しておかなければなりません。もし定年延長という人事権を内閣が行使できるようになると、政府からの独立性が損なわれてしまう可能性があります。

この疑問に対し、内閣も法務省も適切な解答を出せていないままに今回の検察庁法の改正案があったため、三権分立の原理が揺らぐことを危惧した国民が強く反対したのです。

ただ一方で、日本の司法権は国民からも独立性が高すぎるという声もあります。司法府に国民の意思を反映させられる機会は、数年に一度行われる最高裁判所裁判官の国民審査だけです。有罪率99%という数字に象徴される閉鎖的な日本の司法制度が長く問題視されていますが、その理由の1つに、司法府の裁判官と、行政官であるはずの検察官との人事交流が行われきたからだという指摘があります。今回の検察庁法改正案は、その改善につながるとする期待も一部にあったことは確かです。

まとめ

三権分立は、近代民主国家の政治システムを支える基本原理です。国の権限を立法、行政、司法の3つに分散させることで、国家が暴走するのを防ごうという考えです。

ただ、日本の三権分立は立法府である国会と、行政府である内閣との境界があいまいになっていて、必ずしも拮抗した力関係にあるとは言い切れません。そして、今回の検察庁法の改正案で、行政権と司法権の独立性についても国民からの疑問が呈されることとなりました。

三権分立の維持は、民主政治にとって不可欠です。そして、この統治システムは、国民が選挙権を行使することによってこそ守ることができるといえるでしょう。

<参考サイト>

おすすめコンテンツ

関連ニュース

新着動画

関連情報

-

新規ユーザーも 乗り換えユーザーも「シンプルで使いやすい」と 口コミを寄せる、勤怠管理に特化したクラウドサービスとは?

おすすめ資料 -

契約書のリーガルチェックの重要性と6つのチェックポイント

おすすめ資料 -

電子署名の適法性 ~日本の裁判手続きにおける電子署名の有効性~

おすすめ資料 -

請求書の印刷・封入作業をゼロに!電子請求書発行システム「楽楽明細」導入事例集

おすすめ資料 -

若手社員の早期離職を防止するためにできること

おすすめ資料 -

【弁護士監修】障害者差別解消法改正(2024年4月施行)法務対応時のポイント

ニュース -

もっと見るリンク先:テスト

ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。

ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部

ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に

ニュース -

電子契約における代理署名・代理押印

おすすめ資料 -

債権管理・入金消込効率化『V-ONEクラウド』導入事例 ~午前中いっぱい掛かっていた消込作業がわずか数分で完了! アデコ株式会社~

おすすめ資料 -

社印・社判を必要とする文書の電子化

おすすめ資料 -

労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説

おすすめ資料 -

連携不足によるつらみを解消 バックオフィスシステム連携のポイント

おすすめ資料 -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ

ニュース -

ブログカードテスト

ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験

ニュース -

電車通勤のメリットとデメリット 株式会社ビズヒッツ調べ

ニュース -

「令和4年版 過労死等防止対策白書」にみる過労死・過労自殺の現状

ニュース