公開日 /-create_datetime-/

強い組織に必要なのは「人材のオプティマイズ」、人材アセスメントの知見を高めるアセスメントフォーラム東京2019をHRDグループが開催

2019年12月6日(金)に東京・千代田区にて、経営・人事領域における課題解決に貢献する人材の客観的測定ツール「人材アセスメント」についての知見を高める場として、人事の課題解決のためのアセスメントソリューションをグローバルに展開しているHRDグループ(東京都江東区、代表取締役:韮原光雄)主催のもと「アセスメントフォーラム東京2019」が開催された。

イベント当日は、HRに関わるコンサルタントや企業内人事担当者など160名以上が集まり、各種人材アセスメントツールの開発元であるJohn Wiley & Sons, Inc.の副社長であるBarry Davis氏による基調講演、筑波大学大学院教授で宇宙飛行士の選考や養成などにも携わっている松﨑一葉氏による特別講演、様々なテーマ別に行われた事例紹介などの分科会やパネルディスカッションなどに耳を傾けていた。このレポートでは、当日実施されたパネルディスカッションや筑波大学教授である松﨑氏による特別講演を中心にレポートする。

人材アセスメントとは

人材アセスメントとは、一般的に、組織に属する人材を「アセスメントする=評価・価値を量る」ことを実現するためのツールである。対象者本人が一定の設問に回答することで、個人の特性が導き出される科学的手法を指す。企業において個人の特性を客観的に理解し、採用や配置などの人事の意思決定の精度を向上することや、個人の強みを伸ばす育成のためなどの活用が進んでいる。

具体的には、組織のリーダーを選出する際や、採用時の適正判断、人材の能力を最大限に生かすための配置転換など様々なシーンで活用されている。

デジタル時代におけるヒトと組織はどのように変革すべきか?

今回のフォーラムは「ヒトの可能性を信じるすべての組織へ ~THE POWER OF WE™~」というタイトルのもと、デジタル全盛時代の訪れとともにヒトや組織はどのように変革していくべきか、またそれをサポートするツールはどうあるべきか、について主催のHRDグループのソリューション活用事例などを通じて、様々な議論が展開された。

パネルセッションでは、株式会社ブレインパッド取締役の関口朋宏氏、ビジネスコーチ株式会社人材マネジメント本部長の山本佳孝氏、サノフィ株式会社ビジネスオペレーション&サポート本部で研修グループマネジャーを務める中村隆尋氏の3名が登壇し、人材と職務のフィット率を測定し、人材のパフォーマンスや生産性を向上させるツールProfileXT®や職場におけるコミュニケーションの円滑化を促進するツールEverythingDiSC®などの導入事例をもとに、採用や人材配置におけるアセスメントの重要性が議論された。

例えば、採用の際に活用しているという関口氏は、もともと「採用面接の半分以上を人物面の選考に使っていたが、ProfileXT®導入後は事前に適性が分かるのでビジョン共有や応募者を引き付けるようなコミュニケーションに時間を多く割けるようになった」という。

とはいえツールも万能ではない。人事データをツールに投入し、分析をする際に「使えないデータを入れても使えない結果しか出ない(関口氏)」ため、意味のあるアセスメントをするためには、事前に目的などを整理・準備したうえで意味のあるデータを用意することも忘れてはならないようだ。

また、「レポート結果と実際の仕事中の印象が異なるケースは慎重に見極めることが必要(山本氏)」であり、結果を疑うことに終始してしまってはいけない。実際は仕事中の役割を器用に演じているだけにすぎず、本質的な資質は別のもので、より高いパフォーマンスを出せる配置があるかもしれない。アセスメントの結果はヒトの可能性の一つとして考え、客観性をもって活用していくことが重要だといえそうだ。

「レジリエンス」な人材を育成し強い組織を作るためには人材に有意味感を持たせることが必要

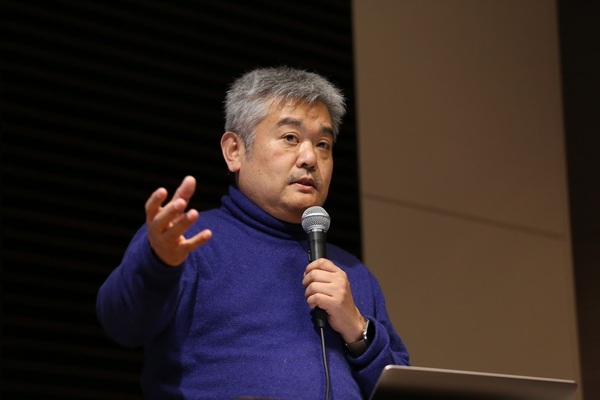

特別講演では筑波大学大学院教授の松崎一葉氏が「想定外に強い人材育成 宇宙飛行士養成から見えてきた<伸びしろ>の推測」というタイトルのもと、組織が人材育成においてどのような点を考慮すればよいかの示唆となる知見を共有した。

宇宙空間という極限状態に置かれた際にも力を発揮できる人材をどのように選抜し、育成しているのか。そこには企業における人材育成にも参考になることが多く含まれていた。

そもそも狭き門である宇宙飛行士の選考には、頭脳明晰で優秀な人材が多く集まってくる。その高いポテンシャルの人材の中で、最後に評価ポイントとなるのはストレス耐性であり「情緒性」であるという。

ただでさえ極限状態でありストレスフルな宇宙空間においては、たとえ優秀な人材であってもストレス耐性がないと、マニュアルにない想定外の事態が発生した際に耐えられないのだという。そうした「レジリエンス(逆境においてもねじ切れず、ねじれの反発力を推進力に変えて突破するしたたかな力)」人材が想定外に強く、企業においても有用だといえるだろう。

そうした強い人材を育成するためには、人材に「冷静に論理的に分析できる能力と、不合理や理不尽に耐えられるだけの余裕」を与える必要があるという。

そのためには、「組織が公正で安定的な強い構造である」ことや、「身分保障・経済的安定を提供する」ことであり、「実効的な教育支援の体制を提供する」ことだ。例えば、理念がしっかりと根付いていて、CSRなどの社会的責任を感じることができる環境だと、人は思い切り働くことができる。従業員の精神状態に対して正しい配慮をすることが、メンタルを強めて成長しやすい人材を育成することとなるというのだ。

人材を「オプティマイズ」して既存の人材を活かし切る

人材の採用難と言われて久しいが、企業はどのようにその課題を解決すればよいのか?

その答えはやはり「ヒト」なのだろう。

これからはテクノロジーの進化とともに、ヒトの伸びしろや可能性を信じることが重要であり、人材アセスメントもそれを実現するための手段なのだ。人材に期待する成果をマキシマイズさせるのではなく「人材をオプティマイズして、現有のリソースを最適化する(松崎氏)」ことが組織力の向上になり、ひいては企業成長につながっていく。

うつ病などをはじめとする昨今のメンタルヘルスの問題の要因は様々だが、要因の一つには働き方改革によって発生する残業抑制と成果向上のジレンマによるストレスが挙げられる。ストレスで従業員の精神的負担が増加することで業務効率が悪化してしまうことがないよう、多くの企業が人材を客観的に評価し、適切な育成をするとともに、ヒトの能力と可能性を最大化する企業が増えていくことを願うばかりである。

業務効率を向上させるために一番効果的なのは、システムでもツールでもなく、ヒトの可能性を信じてそれを活かしきることなのかもしれない。

取材・文/マネジー編集部 有山智規

おすすめコンテンツ

関連ニュース

新着動画

関連情報

-

組織を成功に導くサーベイツールの選び方

おすすめ資料 -

経理BPO業務事例のご紹介

おすすめ資料 -

新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項

おすすめ資料 -

どう選ぶ?契約ライフサイクル管理(CLM)ソリューションの選定に役立つ評価チェックリスト

おすすめ資料 -

Adobe Acrobatで電子署名する方法とその見え方

おすすめ資料 -

提供元表示テスト

ニュース -

もっと見るリンク先:テスト

ニュース -

「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。

ニュース -

1月9日公開記事

ニュース -

日本の労働生産性が2年ぶりに上昇 日本生産性本部

ニュース -

Docusign CLM 導入事例(ウーブン・バイ・トヨタ株式会社)

おすすめ資料 -

よくある残念な英語研修VS成果を出した英語研修の短期計画

おすすめ資料 -

<人的資本開示 初級編 > 企業が知っておくべき人的資本と捉え方

おすすめ資料 -

業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説

おすすめ資料 -

業務委託契約書の書き方のポイントは?知っておくべき基礎知識

おすすめ資料 -

大手損保会社の「産後パパ育休」対応保険の中身とは?

ニュース -

来年値上げ予定、食品2,000品目超に

ニュース -

経団連の調査で判明した副業・兼業容認の流れ

ニュース -

ブログカードテスト

ニュース -

パーソル総合研究所が対面と非対面のコミュニケーションへの影響を実験

ニュース